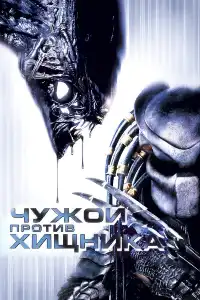

Фильм «Чужой против Хищника» (2004) - Про Что Фильм

Фильм «Чужой против Хищника» (2004) представляет собой кроссовер двух известных научно-фантастических вселенных: франшиз «Чужой» и «Хищник». Режиссёр Пол У. С. Андерсон объединил знакомые элементы обеих серий — опасные ксеноморфы, хищных инопланетных охотников и человеческий фактор, оказавшийся между ними. Сюжет разворачивается на удалённом земном участке, где древняя технология и инопланетные традиции сталкиваются с современными интересами человеческого корпоративного мира и археологического любопытства. В центре истории — новая археологическая экспедиция, вооружённая современным оборудованием и корпоративной поддержкой, но совершенно не готовая к тому, что обнаружит подо льдом.

Фильм «Чужой против Хищника» (2004) представляет собой кроссовер двух известных научно-фантастических вселенных: франшиз «Чужой» и «Хищник». Режиссёр Пол У. С. Андерсон объединил знакомые элементы обеих серий — опасные ксеноморфы, хищных инопланетных охотников и человеческий фактор, оказавшийся между ними. Сюжет разворачивается на удалённом земном участке, где древняя технология и инопланетные традиции сталкиваются с современными интересами человеческого корпоративного мира и археологического любопытства. В центре истории — новая археологическая экспедиция, вооружённая современным оборудованием и корпоративной поддержкой, но совершенно не готовая к тому, что обнаружит подо льдом.

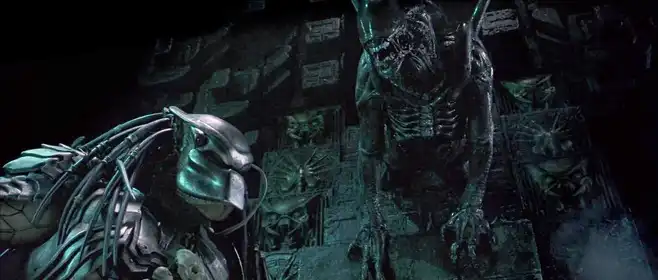

Действие фильма начинается с того, что археологи и команда исследователей натыкаются на нечто, что сначала кажется руинами древней цивилизации, но быстро выясняется, что это — искусно замаскированная пирамида, возведённая и спрятанная инопланетянами. Пирамида оказывается ловушкой и ареной для ритуала, который практикуют Хищники: каждая структура хранит лаборатории и камеры, где выращивают Чужих как трофейную добычу для испытаний храбрости и мастерства охоты. Люди, исследовавшие это место из любопытства и жажды открытий, случайно пробуждают отложенные в пирамиде яйца и открывают путь для распространения ксеноморфов.

Ключевой конфликт разворачивается вокруг противостояния двух инопланетных видов и борьбы людей за выживание между ними. Хищники видят в происходящем ритуал: на пирамиде они охотятся, применяя свои технологии, маскировку и тактические навыки, чтобы убить и взять в качестве доказательства успеха особей Чужих. Чужие же действуют по своим инстинктам: они распространяются, размножаются и создают смертельную угрозу для любого живого существа поблизости. Люди попадают в эпицентр этой борьбы, и фильм делает ставку на напряжённую динамику «человек между чудовищами», где выживание зависит не только от силы, но и от сообразительности, хитрости и иногда — от случайного союза с одним из участников конфликта.

Главная героиня фильма — проводник экспедиции, молодая женщина, оказавшаяся в кресле очевидца и борца за собственную жизнь. Её образ воплощает классическую архетипную линию выжившей: сначала она вынуждена спасаться, затем учится использовать обнаруженные ресурсы, а в кульминации принимает решения, которые определяют исход борьбы. Рядом с ней находятся сотрудники научной миссии и представители компании, финансирующей исследование, чьи мотивации варьируются от искреннего научного интереса до корыстного желания контролировать найденные технологии. Один из самых выразительных персонажей — основатель компании, чья гордыня и жажда власти над неизвестным оказываются фатальными. Его присутствие подчёркивает одну из центральных тем фильма: противостояние между человеческой жадностью и рискованной властью над природой и технологиями, чьи последствия люди не в состоянии предугадать.

Фильм показывает, как традиция Хищников и биология Чужих переплетаются в единый механизм угрозы. Хищники в картине представлены как высокоорганизованные охотники с чётко заданными правилами поведения: они приходят не ради уничтожения человеческой расы, а ради исполнения ритуала, где Чужие являются объектом охоты. Это создаёт интересную моральную оппозицию: Хищники, несмотря на свою жестокость, действуют по кодексу чести, тогда как люди часто оказываются движимы страхом и эгоизмом. Чужие, в свою очередь, лишены моральных категорий и представляют собой чистую экосистемную угрозу, которую невозможно подчинить традиционными человеческими методами. Именно в этой тройственной динамике и выстраивается основной драматический напряжённый стержень картины.

Визуально фильм балансирует между хоррором и боевиком. Андерсон использует тёмные, замкнутые локации пирамиды и лабиринты подземных камер, чтобы усилить чувство клаустрофобии и неотвратимости угрозы. Камера часто следует за персонажами в узких коридорах, подчеркнуто контрастируя мягкое сияние приборов с молчаливой, влажной темнотой, где могут скрываться Чужие. Сцены охоты оформлены как комбинированные эпизоды: тут и традиционная демонстрация силы у Хищников, и молниеносные атаки Чужих, и паника среди людей, вынужденных действовать быстро и импровизировать. Спецэффекты и грим создают узнаваемый облик ксеноморфов и Хищников, что важно для поклонников обеих франшиз. Музыкальное сопровождение подчеркивает постоянную угрозу и делает акцент на динамике сражений, а саунд-дизайн отвечает за создание акустической атмосферы, где шипение, скрежет и металлические звуки становятся частью эмоциональной палитры картины.

Повествовательная структура фильма выстроена вокруг нескольких ключевых этапов. Первый этап — находка пирамиды и первые столкновения с неизвестным. Здесь фильм подкладывает основы: нам показывают артефакты, технологические элементы и объясняют назначение сооружения. Второй этап — пробуждение Чужих и прибытие Хищников, что переводит картину в режим открытого конфликта. Люди оказываются заложниками обстоятельств и должны быстро ориентироваться в новой реальности. Третий этап — попытки выживания и локальные союзы между людьми и одним из Хищников, что приводит к кульминации в виде масштабной схватки с главной угрозой, часто в лице особо крупного или необычно умного Чужого. Финал фильма подводит итог битве, оставляя пространство для размышлений о последствиях человеческого вмешательства и о том, какие уроки можно вынести из встречи с чужеродными культурами.

Важной темой картины является вопрос ответственности. Человеческий интерес к технологиям и сокровищам неизбежно сталкивается с тем, что эти находки несут в себе чужую экологию и иные законы жизни. В «Чужой против Хищника» это преподносится как предупреждение: попытка добыть трофей или взять под контроль инопланетную силу может привести к катастрофическим последствиям. Помимо этого, фильм исследует тему выживания как моральной и физической задачи — персонажи оказываются перед выбором, который не всегда поддаётся однозначной оценке. Некоторые принимают эгоистичные решения, другие — проявляют храбрость и готовность к самопожертвованию.

Картина вызывает особый интерес у поклонников обеих вселенных, потому что представляет встречу уже известных мифологем в новых обстоятельствах. Для фанатов «Чужого» важна демонстрация хищных биологических механизмов, для фанатов «Хищника» — культура охотников и их технологии. Фильм пытается объединить эти элементы в цельное повествование, при этом сохраняя темп и напряжение, необходимые для жанра. Он не претендует на глубокое философское осмысление, но успешно выполняет задачу зрелищного пересечения легендарных франшиз, давая аудитории ожидаемые визуальные и сюжетные решения.

С точки зрения драматургии, «Чужой против Хищника» строит свою интригу на постепенном раскрытии лора и особенностей пирамиды. Постепенно раскрываются механизмы взаимодействия видов и логика ритуала Хищников. Это помогает удерживать интерес зрителя: каждая новая деталь добавляет понимания, почему происходящее развивается именно так, и создает ожидаемое напряжение перед финальным столкновением. В то же время фильм использует типичные для жанра приёмы: внезапные атаки, мрачные коридоры, нарастающее чувство безысходности и неожиданные повороты — всё это делает художественное полотно динамичным и насыщенным.

Для тех, кто интересуется кино как с точки зрения истории франшиз, так и просто любит качественные хорроры-боевики, фильм представляет интерес своей концепцией и реализацией идеи встречи двух культовых монстров. Он предлагает зрелищные сцены, напряжённые сражения и несколько ярких персонажей, чьи решения определяют развитие событий. В основе картины лежит простая, но эффективная идея: что случится, если столкнуть в ограниченном пространстве два вида, каждый из которых обладает собственным кодексом и смертоносной природой, и оставить между ними людей, не готовых к такому исходу.

В итоге «Чужой против Хищника» (2004) — это фильм о столкновении миров и о выживании в экстремальных условиях. Он рассказывает историю о том, как любопытство, алчность и ритуал ведут к катастрофе, и демонстрирует, что человеческая изобретательность и смелость порой не могут противостоять инопланетной машине смерти. Картина остаётся заметным примером кроссовера в жанре фантастики и хоррора, который адресован как любителям напряжённого экшена, так и поклонникам оригинальных вселенных «Чужого» и «Хищника».

Главная Идея и Послание Фильма «Чужой против Хищника»

Фильм «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator) сочетает в себе элементы научной фантастики, хоррора и боевика, превращая зрителя в свидетеля столкновения двух архетипических сил: безжалостного биологического хищника — Чужого (Xenomorph), и культурного, ритуального охотника — Хищника (Predator). Главная идея картины не сводится к простой демонстрации боевых сцен и спецэффектов; за внешней агрессией прячется несколько взаимосвязанных посланий о природе насилия, роли человека в более широкой космической экосистеме и о границах человеческого превосходства над природой и технологиями.

Фильм «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator) сочетает в себе элементы научной фантастики, хоррора и боевика, превращая зрителя в свидетеля столкновения двух архетипических сил: безжалостного биологического хищника — Чужого (Xenomorph), и культурного, ритуального охотника — Хищника (Predator). Главная идея картины не сводится к простой демонстрации боевых сцен и спецэффектов; за внешней агрессией прячется несколько взаимосвязанных посланий о природе насилия, роли человека в более широкой космической экосистеме и о границах человеческого превосходства над природой и технологиями.

В основе фильма лежит тема инстинкта выживания. Чужой представляет чистую биологию — организм, который размножается, адаптируется и уничтожает. Его сила в абстрактности: это не зло в человеческом смысле, а беспощадная сила природы, чей единственный «мотив» — распространение. Хищник, напротив, воплощает структуру и кодекс. Это цивилизация охотников, где убийство подчинено ритуалу, где технология служит эстетике и традиции. Когда эти две логики сталкиваются, результат — совершенно иной порядок, в котором человеческие ценности и привычки оказываются лишними или тривиальными. Через это противостояние режиссёр и сценаристы заставляют нас задуматься о том, каким образом человеческая роль уменьшается в масштабах вселенной, где существуют силы, чьи мотивы и механизмы превосходят нашу мораль и логику.

Другой важный пласт фильма — идея ритуала и испытания. Хищники проводят охоту не просто ради трофея; они проходят церемонию взросления, доказывают мастерство и соблюдают традиции. Пирамида под льдами Антарктики служит одновременно ареной и храмом, где каждое столкновение имеет смыслы, залаченные веками. Для Хищников встреча с Чужими — это экзамен, способ подтвердить статус в собственном обществе. Такое прочтение превращает фильм в исследование ритуаций насилия, которые в человеческой истории тоже часто маскируются под культуру и честь. Послание здесь тонкое: под «благородной» оболочкой ритуала скрывается та же самая жестокость, что и в хаотическом насилии, и это ставит под вопрос любые оправдания убийства под видом традиции или чести.

Человеческий фактор в «Чужой против Хищника» играет роль как связующего звена и одновременно иллюстрации человеческой уязвимости. Герои фильма — археолог, охотники, бурильщики и инженер — приходят на место конфликта по причинам, которые смешивают любопытство, жадность и профессиональный долг. Их присутствие часто выглядит случайным и бессмысленным с точки зрения большего конфликта, но именно через их глаза зритель переживает ужасы и масштабы сражения. Люди в фильме не только жертвы; некоторые проявляют храбрость и смекалку, но чаще всего их роль — подтверждать мысль о том, что человек не в центре вселенной. Послание здесь двоякое: с одной стороны, демонстрация хрупкости человеческого общества перед лицом архетипических сил, с другой — напоминание, что в экстремальных условиях человек способен на моральный выбор и солидарность.

Фильм также предлагает рассуждение о взаимодействии технологии и природы. Оружие и устройства Хищников, эстетически чуждые и при этом высокоэффективные, показывают, что технологическая мощь сама по себе не определяет моральную сторону конфликта. Технологии служат для поддержания ритуала, а не для создания цивилизации в человеческом понимании. Чужой, напротив, — «чистая природа», лишённая технологических ухищрений, и поэтому его сила выглядит более первозданной и устрашающей. Эта противоположность формирует послание о том, что прогресс и технический арсенал не дают иммунитета от фундаментальных биологических и экзистенциальных угроз. В финале оказывается, что ни одна из сторон не является абсолютным символом добра или зла; обе следуют своим законам бытия, а человек в этом поле лишь вынужденный свидетель и иногда пешка.

Нельзя обойти вниманием тему корпоративного и научного интереса, которая часто встречается в фильмах вселенной «Чужого». Отправляясь раскопать древнюю структуру, люди действуют во имя исследования и выгоды, что отчасти отражает критику человеческой алчности и короткосрочного мышления. Любопытство и стремление к открытиям приводят команду в ловушку, и это служит напоминанием о том, что поиск знаний без учета риска и этики может обернуться катастрофой. Здесь послание не антинаучное; оно говорит о необходимости уважительного отношения к миру, которого мы не понимаем, и о том, что импульс к контролю, эксплуатации и извлечению пользы может иметь роковые последствия.

Эстетика фильма усиливает основную идею через контроль атмосферы. Холодные, замкнутые пространства пирамиды, шум техники, резкие контрасты свет-тень создают чувство безысходности и клаустрофобии. Киноязык направляет внимание зрителя на физическую, почти примитивную сторону конфликта: укусы, кровь, когти, костюм-щит Хищника и кислотные реакции Чужих. Это визуальное обозначение служит напоминанием о первичности телесного в столкновениях жизни и смерти. Послание в визуальной форме таково: несмотря на слова, кодексы и технологии, судьба часто решается на уровне тел и инстинктов.

Ещё одно важное смысловое измерение — моральная неоднозначность сил. Хищники показаны как обладающие кодексом чести, что порождает у зрителя относительное сочувствие к ним в противовес разрушительной сущности Чужих. Но это сочувствие обусловлено нашим человеческим стремлением увидеть смысл в поведении. В конечном счёте фильм подталкивает к мысли, что понятия «хорошо» и «плохо» здесь неприменимы в привычном виде. В масштабах космоса и эволюции моральные категории теряют свою абсолютную силу, и остаётся только фактическое выживание и следование внутренним законам существ.

Культурный контекст фильма добавляет ещё одну плоскость понимания. «Чужой против Хищника» — это не только взаимное уничтожение двух внеземных видов, но и конфронтация мифологий. Чужой — образ древнего хаоса, Хищник — образ цивилизованного зверя. Их противостояние можно читать как метафору столкновения дикого и упорядоченного, примитивного и культурного, случайного и замысленного. Для зрителя это приглашение подумать о том, какие ценности и механизмы мы считаем «цивилизованными», и сколько в них от ритуала и насилия.

Наконец, послание фильма можно свести к наблюдению о космической безразличности. В мире, где происходят такие конфликты, человеческие судьбы становятся случайными событиями, не имеющими большого значения для больших систем. Это не пессимизм ради пессимизма, скорее реализм: осознание, что существуют масштабы и силы, которыми нельзя управлять и которые не признают человеческой значимости. Такое понимание может вести либо к отчаянию, либо к смирению и уважению к непознанному, либо к новой форме ответственности: осознавая ограниченность своей власти, человек начинает ценить свои поступки и их последствия ещё сильнее.

Таким образом, главная идея и послание фильма «Чужой против Хищника» многослойны и сложны. На поверхностном уровне это зрелищный конфликт двух вселенских хищников, однако глубже лежат размышления о природе насилия, о роли ритуала и чести, о критике человеческой жадности и самоуверенности, о границах технологии и о месте человека в космосе. Фильм напоминает, что в столкновении первично биологическое и ритуальное, и что человек чаще всего оказывается не вершителем, а свидетелем или жертвой более крупных игр. Это послание заставляет зрителя задуматься не только о том, кто победит в схватке, но и о том, кем он является в этом мире и каковы его настоящие масштабы ответственности и власти.

Темы и символизм Фильма «Чужой против Хищника»

Фильм «Чужой против Хищника» предстает как многослойный гибрид жанров, в котором центральные мотивы хоррора и боевика переплетаются с метафорическими образами, часто отсылающими к архетипам охоты, жертвоприношения и колониальной экспансии. На поверхностном уровне это история столкновения двух грандиозных монстров, но при внимательном разборе картина раскрывает целую систему символов: пирамиду как сакральное пространство, лед как хранилище забытых тайн, технологию как инструмент ритуала и тело как поле борьбы за власть. Эти образы работают не только на пугающий эффект, но и на глубокие культурные смыслы, делая фильм показательным примером того, как поп-культура рефлексирует над темой человеческой уязвимости и моральной ответственности перед «иным».

Фильм «Чужой против Хищника» предстает как многослойный гибрид жанров, в котором центральные мотивы хоррора и боевика переплетаются с метафорическими образами, часто отсылающими к архетипам охоты, жертвоприношения и колониальной экспансии. На поверхностном уровне это история столкновения двух грандиозных монстров, но при внимательном разборе картина раскрывает целую систему символов: пирамиду как сакральное пространство, лед как хранилище забытых тайн, технологию как инструмент ритуала и тело как поле борьбы за власть. Эти образы работают не только на пугающий эффект, но и на глубокие культурные смыслы, делая фильм показательным примером того, как поп-культура рефлексирует над темой человеческой уязвимости и моральной ответственности перед «иным».

Пирамидальная архитектура под ледяной корой выступает центральным символом фильма: это одновременно храм, арена и мавзолей. Пирамида напоминает места древних культов, где ритуал неизбежно сочетается с насилием, но при этом она построена чужой цивилизацией — цивилизацией, для которой человек является лишь материалом для испытаний. Визуально это пространство напоминает утробу или гробницу, что усиливает идею о том, что прошлое остаётся живым и способно рожать ужасы. Экспедиция людей, пробивающаяся в сердце пирамиды, символизирует типичный сюжет колониального исследования: покорение, изъятие, попытка контролировать то, что изначально чуждо и священно для другого мира.

Образы охоты и ритуала тесно связаны с образом Хищника. Его культура показана через призму инициации: молодой охотник должен доказать своё мастерство, и для этого используются чужие организмы как трофеи. Здесь Хищник выступает не просто как хищная сила, а как представитель общества с кодексом чести, в котором убийство служит ритуальным актом взросления. Это превращает жестокость в институцию: охота легитимирована правилами, что перекликается с человеческими практиками, где насилие может быть оправдано рамками традиций или государственной власти. В контексте фильма это помогает задуматься о том, где проходит граница между честью и зверством, и кто наделяет нас правом судить «иных».

Чужой, напротив, репрезентует биологическую беспощадность и неконтролируемую репродукцию. Его тело и жизненный цикл — метафора телесного ужаса и страха потери контроля над собственным телом. Процесс имплантации эмбриона, «рождение» через торс или грудную клетку — это не только визуальный троп хоррора, но и символикa вторжения и насилия, часто интерпретируемая в феминистском ключе как страх по отношению к репродуктивности и телесной автономии. В «Чужом против Хищника» этот мотив приобретает дополнительное звучание в отношении человеческих персонажей, чьи тела становятся ареной между двумя чуждыми культурами, превращаясь в поле борьбы за господство и выживание.

Сцена "безмасочного" Хищника, когда он снимает шлем, работает как момент откровения и одновременно инициации для зрителя. Маска символизирует технологическое превосходство, её снятие — возвращение к лицу, к личной ответственности. Этот жест напоминает древние обряды раскрытия, где демонстрация лица соотносится с честью и уязвимостью. В фильме такой акт служит двойной функции: он делает Хищника более человечным в своей мотивации, но также усиливает трагическую сторону ритуала — за маской скрывается не бесчеловечный монстр, а существо с кодексом, которому важно доказывать себя через убийство чужого.

Лёд и Антарктида в картине выступают символом исторической амнезии и бессознательного. Лед сохраняет следы прошлых цивилизаций и одновременно изолирует их, пока человеческая любознательность не пробудит спящие силы. Экспедиция, пробивающаяся сквозь толщу льда, метафорически врывается в глубины коллективной памяти, раскопки которой приводят не к знанию в чистом виде, а к столкновению с непредсказуемым и смертельным. Это отсылает к идее, что не всё забытое достойно пробуждения; не всякое знание служит прогрессу. В контексте современной культуры это можно прочитать и как критику технологического оптимизма и стремления коммерческих структур «освоить» всё новое ради прибыли.

Корпоративный и антропоцентрический мотивы проявляются в фигуре представителей компаний и военных, участниках экспедиции, чьи цели часто сведены к экономической выгоде или к демонстрации силы. Интерес бизнеса к древним технологиям и способность корпораций коммодифицировать угрозу образуют фон для критики капиталистических практик. В фильме человек оказывается не носителем высших ценностей, а ресурсом, расходуемым в чуждых играх. Это делает картину также политической по своей природе: она ставит вопрос о том, кто контролирует знания и технологии, и какие моральные жертвы при этом приносятся.

Тема перекрывающих идентичностей и границ видна в том, как человек оказывается между двумя разными «чужими» культурами. Люди не могут полностью понять ни Хищника, ни Чужого, но оказываются вовлечёнными в их правила. Этим фильм поднимает тему посредничества и невозможности нейтралитета: когда две силы сталкиваются, третий элемент неизбежно будет затронут и трансформирован. Человеческие персонажи являются зеркалом, через которое можно рассмотреть абсурдность попыток сохранить старые моральные схемы в условиях новых, экзистенциальных вызовов.

Символика оружия и технологии в картине также насыщена смыслом. Оружие у Хищника выглядит как продолжение тела; оно не просто инструмент, а символ статуса и ритуала. Технологии у людей, напротив, часто оказываются ненадёжными и алогичными в противостоянии природной плодовитости Чужого. Это противопоставление подчеркивает идею о том, что технологическое превосходство не гарантирует морального и стратегического превосходства, а иногда лишь служит вспомогательной формой тех же ритуализированных практик разрушения.

Женский образ главной героини и её взаимодействие с темой телесности заслуживают отдельного внимания. Она становится фигурой, через которую фильм исследует понятия уязвимости, сопротивления и трансформации. Ее столкновение с имплантацией придает повествованию личный и эмоциональный фокус, превращая масштабную битву в интимную драму борьбы за тело. Одновременно её выживание и борьба символизируют способность человеческого начала противостоять как механизированным кодексам насилия, так и биологическому насилию, что можно трактовать как метафору женской стойкости и автономии.

Наконец, фильм выступает как мета-комментарий на саму поп-культуру и феномен кроссоверов. Встреча двух легендарных монстров — это не только развлечение, но и размышление о том, как культовые образы адаптируются под нужды новой аудитории. Дух соревнования и демонстрация силы в картине сходны с индустрией развлечений, где всё подчинено зрелищности и прибыли. Символически «Чужой против Хищника» показывает, что конфликты, выведенные на экран, служат одновременно зеркалом и инструментом культурных страхов, помогая публике осмыслить свои фобии через образное и захватывающее противостояние.

Таким образом, фильм обладает богатой символической текстурой: от архетипических образов ритуала и охоты до современных критик корпоративной алчности и экспансии. Его визуальные и сюжетные элементы работают в унисон, позволяя рассматривать картину не только как зрелищный боевик, но и как произведение, которое стимулирует размышления о природе власти, телесности и культурных практиках, связанных с насилием и почитанием «чужого».

Жанр и стиль фильма «Чужой против Хищника»

Фильм «Чужой против Хищника» занимает в массовом кинематографе особое место как пример жанрового гибрида: он одновременно принадлежит к научной фантастике, боевику и элементам хоррора, при этом представляя собой кроссовер двух легендарных франшиз — Alien и Predator. В основе жанровой конструкции лежит конфликт архетипических существ, но форма подачи и стилистические решения фильма направлены на то, чтобы объединить разные зрительские ожидания: поклонники ужаса ждут напряжённого присутствия неизвестного и угрозы, любители экшна — больших динамичных столкновений и хореографии боя, поклонники научной фантастики — технологических мотивов и космической мифологии. «Чужой против Хищника» сознательно балансирует между этими запросами, создавая смешанную эстетическую систему, в которой доминирует зрелищность.

Фильм «Чужой против Хищника» занимает в массовом кинематографе особое место как пример жанрового гибрида: он одновременно принадлежит к научной фантастике, боевику и элементам хоррора, при этом представляя собой кроссовер двух легендарных франшиз — Alien и Predator. В основе жанровой конструкции лежит конфликт архетипических существ, но форма подачи и стилистические решения фильма направлены на то, чтобы объединить разные зрительские ожидания: поклонники ужаса ждут напряжённого присутствия неизвестного и угрозы, любители экшна — больших динамичных столкновений и хореографии боя, поклонники научной фантастики — технологических мотивов и космической мифологии. «Чужой против Хищника» сознательно балансирует между этими запросами, создавая смешанную эстетическую систему, в которой доминирует зрелищность.

Стилевое ядро фильма основывается на контрасте двух визуально и концептуально противоположных миров. У эстетики «Чужого» традиционно тёмные, тесные интерьеры, органическая вязкость и атмосфера страха, в которой незримое приобретает плоть. У «Хищника» — наоборот, технологичность, ритуальность охоты и яркие визуальные акценты, будь то термальное видение или броня и оружие пришельца. В кроссовере эти контрасты принимают форму чередования клаустрофобических сцен в подземных коридорах с эпическими по масштабу столкновениями и экспозициями на открытом холодном ландшафте. Режиссёрская задача в таком проекте — сохранить ощущение угрозы, свойственное хоррору, но не утратить кинематографическую энергетику боевика. В «Чужом против Хищника» этот баланс достигается через монтажные решения, свет и звук: сцены преследования и внезапных атак строятся на коротких кадрах, высоком темпе монтажа и резких звуковых всплесках, тогда как моменты подпитки мифа и экспозиции замедляются, чтобы зритель успел прочувствовать масштаб происходящего.

Палитра фильма и его операторская манера подчёркивают жанровую двойственность. Большая часть действия разворачивается в тёмных, влажных помещениях со сдержанной холодной гаммой, что включает глубокие синие, зелёные и металлические оттенки, создающие чувство безысходности и сжатости пространства. Одновременно режиссёр использует насыщенные тёплые акценты для обозначения технологии Хищника и кровавых сцен с участием Чужих, что визуально усиливает конфликт. Камера чередует статичные планы, фиксирующие масштаб и архитектуру подземной пирамиды, с динамичными, порой ручными съёмками в преследовании персонажей, создавая ощущение присутствия и вовлечения. Визуальные эффекты и грим поддерживают идею материальности угрозы: монстры выглядят как физические существа, чья сила ощущается через детали — слюна, кровь, механика движений.

Звуковая составляющая фильма играет ключевую роль в формировании стиля. Звук окружения, эхо подземных коридоров, механические стоны и шорохи усиливают психоэмоциональное напряжение, а музыкальная партитура придаёт сценам нужный драйв или тревожность. В композиции слышны как оркестровые мотивации, подчёркивающие эпичность столкновений, так и электронные текстуры, создающие ощущение чуждой технологии. Звуковые эффекты для каждого из существ представлены отдельно и служат для подчеркивания идентичности: шорохи, шипение и скрипы у Чужих против резких, механических и ритмичных звуков у Хищников. Такой звуковой дизайн не просто дополняет картинку, он формирует зрительские ожидания и эмоциональные реакции, задавая тон каждой сцены.

Нарративно фильм опирается на классическую схему «человек между двух стихий», где человеческие персонажи оказываются не центральными игроками, а скорее свидетелями и жертвами противостояния. Это стилистическое решение усиливает ощущение масштабности и древности конфликта, переводя фокус с человеческой драмы на саму идею вражды видов. Тем не менее сценарные ходы включают элементы триллера и выживания: герои вынуждены импровизировать, объединяться и принимать решения под давлением, что даёт фильму драматическую основу и позволяет зрителю идентифицировать себя с участниками событий. Такой подход характерен для фильмов, смешивающих экшен и хоррор: напряжение вырастает не столько из психологической драмы персонажей, сколько из обстоятельств, в которых они оказались.

Важный элемент стиля — акцент на визуальной иконе монстров и ритуалов. Хищник в этой истории представлен не только как хищник-технолог, но и как участник своего рода боевой культуры: ритуалы племенной охоты, коллекционирование трофеев, кодекс чести — все это даёт фильму эстетическую подпитку, близкую к вестерну или мифологическому эпосу. Чужие, в свою очередь, выступают как чистая природная угроза, биологическое чудовище, инстинкты которого противопоставляются рациональной технике Хищника. Этот стилистический дуализм придаёт фильму глубину, даже если основной упор делается на экшен: конфликт воспринимается уже не только как физическая схватка, но и как столкновение мировоззрений и образов.

Хореография боёв и постановка экшн-сцен в «Чужом против Хищника» ориентированы на зрелищность и читаемость столкновений. Камера старается показать силу и уникальность противников, а монтаж подчёркивает динамику и ударность. Стилевые приёмы варьируются от крупных планов, демонстрирующих детали оружия и морды монстров, до широких эпических кадров, раскрывающих масштаб боя. При этом режиссёр использует традиционные приёмы массового кино: нарастание темпа перед кульминациями, смена ритмов, контраст между спокойными экспозиционными фрагментами и взрывными схватками. Такой подход делает фильм доступным широкой аудитории, стремясь угодить любителям как ужаса, так и боевика.

Эстетика костюмов, грима и спецэффектов также формирует узнаваемый стиль. Механические и технологические элементы Хищника соседствуют с органическими, «грязными» формами Чужого, создавая визуальную гармонию контраста. Важной составляющей является работа с текстурой: ощущение холодного металла, липкой слизи и кровавых следов делает мир фильма материальным и ощутимым. Применение практических эффектов в сочетании с компьютерной графикой позволяет удержать хрупкий баланс между реализмом и фантастичностью, что способствует глубокому погружению зрителя.

Тон фильма иногда колеблется между серьёзностью и легкой ироничностью. Понимание своей поджанровой природы приводит к моментам, когда картина приближается к «попкорновому» кино: диалоги и персонажи служат скорее драйвером сюжета, чем глубокой психологической проработкой. Это стилистическое решение делает фильм быстрым и динамичным, но одновременно лишает его некоторой эмоциональной глубины, характерной для лучших представителей жанра хоррора. Тем не менее для аудитории, приходящей на фильм ради встречи двух культовых существ, такая упрощённость — приемлемый компромисс, позволяющий сконцентрироваться на столкновениях и визуальной экспозиции.

В контексте жанровых традиций «Чужой против Хищника» является примером коммерчески ориентированного кроссовера, который использует стилистические и тематические коды обеих франшиз. Он демонстрирует, как элементы готического хоррора можно трансформировать под формат блокбастера, не теряя при этом спецификации обеих вселенных. Стиль фильма отражает тенденцию начала XXI века к смешению жанров ради расширения аудитории и создания ярких визуальных брендов. В этом смысле картина становится более массивным и шумным наследником своих предшественников, при этом сохраняя ключевые эстетические маркеры: напряжение тёмных пространств и эффектные, почти ритуальные столкновения.

Итоговая стилистическая канва «Чужого против Хищника» выстроена вокруг контраста и столкновения: контраст техники и биологии, открытого и закрытого пространства, эпичности и ужаса. Жанровая гибридность позволяет фильму работать на нескольких уровнях восприятия одновременно: как развлекательный экшен, как фантастический триллер и как хоррор с элементами выживания. Для зрителя это означает сбалансированное ощущение динамики и опасности, а для анализа — интересный пример того, как классические жанровые архетипы могут сосуществовать и взаимно усиливать друг друга в рамках одного проекта.

Фильм «Чужой против Хищника» - Подробный описание со спойлерами

Фильм «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator, 2004) сочетает две культовые научно-фантастические франшизы в одном сюжете, где людская экспедиция в Антарктиде случайно оказывается в центре древнего ритуала охоты. Действие начинается с обнаружения огромной металлической цилиндрической структуры, зарытой подо льдом. Команда ученых и наёмников, спонсируемая крупной корпорацией, отправляется на место для исследования. Среди них — привлекательная и бойкая техник по имени Алека, чьи навыки и сообразительность в дальнейшем станут решающими для выживания. Поначалу находка воспринимается как археологическое чудо: подо льдом скрыт целый комплекс с искусными скульптурами, сложной архитектурой и очевидными следами древней цивилизации, но быстро выясняется, что это не просто храм людей, а арена для другого, куда более древнего ритуала.

Фильм «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator, 2004) сочетает две культовые научно-фантастические франшизы в одном сюжете, где людская экспедиция в Антарктиде случайно оказывается в центре древнего ритуала охоты. Действие начинается с обнаружения огромной металлической цилиндрической структуры, зарытой подо льдом. Команда ученых и наёмников, спонсируемая крупной корпорацией, отправляется на место для исследования. Среди них — привлекательная и бойкая техник по имени Алека, чьи навыки и сообразительность в дальнейшем станут решающими для выживания. Поначалу находка воспринимается как археологическое чудо: подо льдом скрыт целый комплекс с искусными скульптурами, сложной архитектурой и очевидными следами древней цивилизации, но быстро выясняется, что это не просто храм людей, а арена для другого, куда более древнего ритуала.

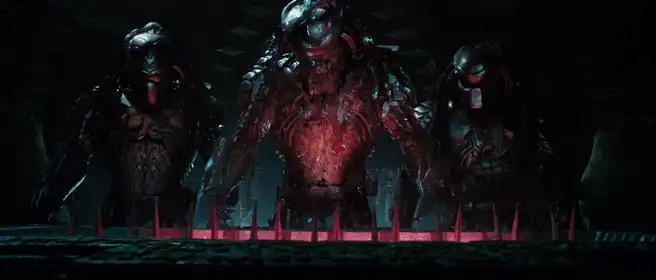

По мере продвижения вглубь комплекса команда активирует древний механизм, который служит как «размножительный» узел для форм чужих. Этот механизм, по сути, запускает процесс инкубации: из скрытых камер появляются яйца, из яиц выползают «лицевые» захватчики (facehuggers), которые цепляются к людям, а затем из заражённых вырываются маленькие, но смертельно опасные существа. Параллельно с этим на поверхность прибывает охотничья экспедиция Хищников — высокоорганизованных инопланетных воинов, для которых охота на Чужих является обрядом посвящения. Хищники используют храм в качестве тренировочной площадки: они намеренно провоцируют появление чужих и затем по правилам своего кланового кодекса преследуют и уничтожают их, чтобы доказать свою доблесть.

Люди оказываются между двух огней: они не только подвергаются прямой угрозе со стороны чужих, но и становятся инструментом в ритуальных играх Хищников. Первые столкновения с чужими происходят быстро и жестоко: темные коридоры, узкие переходы и металлические лестницы превращаются в ловушки, где даже небольшая группа не в силах противостоять волнам существ. Фильм показывает этапы заражения достаточно подробно и без прикрас: сцены с «лицевыми захватчиками» и последующими «вскрытиями» груди — одной из фирменных и самых шокирующих деталей вселенной Чужих — присутствуют и здесь, хотя в оборотах сценария они служат не столько хоррору ради, сколько катализатору конфликта между видами.

Постепенно выясняется, что у Хищников своя внутреняя иерархия и сложные традиции. Они не просто охотники-одиночки, а участники определённых ритуалов, где главная цель — уничтожение «королевы» чужих. Ритуал требует, чтобы Хищник доказал свою силу, убив наиболее опасное существо, и для этого ему нужны противники соответствующего класса. Люди оказываются одновременно и добычей, и подопытными, и посредниками в происходящем: человеческая беспомощность делает их идеальным «разведывательным» материалом, а их эмоции и страх — дополнительной иллюстрацией величия охоты.

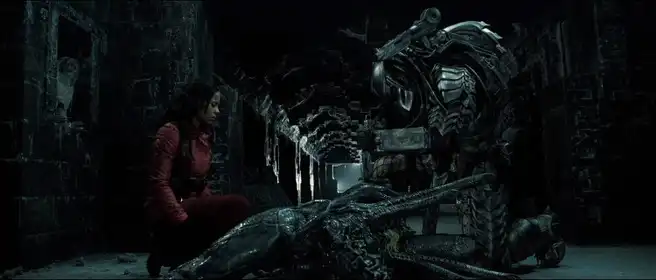

На протяжении фильма разворачивается серия столкновений, в которых герои по очереди гибнут или оказываются серьёзно ранены. Алека проявляет лидерские качества: она быстро адаптируется, использует технику, импровизирует оружие и принимает решения, которые несколько раз спасают её саму и выживших вокруг. Интересный поворот сюжета — временное сотрудничество между человеком и одним из Хищников. Один из охотников оказывается раненым и, по сути, вынужден принимать помощь от Алеки. Это необычное альянсирование становится центральным эмоциональным элементом картины: оно поднимает вопросы о взаимном уважении, границах цивилизации и природе войны, показывая, что даже самые чуждые сущности способны к признаку некоего воинского чести. Это сближает зрителя с персонажем Алеки и делает финальные сцены более личными и напряжёнными.

Кульминация происходит в глубинах храма, где обнаруживается огромный рой и, что самое важное, королевская камера. Королева чужих показана как не просто более крупное существо, но как интеллектуально опасный и стратегически мыслящий противник, способный использовать близкие ей формы жизни и пространство вокруг в своих интересах. Финальная битва развивается драматично: узкие коридоры сменяются огромными залами, где каждый новый поворот таит в себе угрозу. Хищники, следуя своему ритуалу, бросаются в схватку с ней, а люди пытаются выжить и одновременно повлиять на исход. Здесь фильм насыщен сценами, где визуальные эффекты и постановка постановки создают чувство бессилия и хаоса, но также и моменты героизма.

В ходе финала один из Хищников демонстрирует высшую жертвенность ради выполнения ритуала: он вступает в прямую схватку с королевой, используя свои орудия и тактику, характерную для его вида. Эта битва становится зрелищной демонстрацией силы и техники, заканчивающейся тем, что королева повержена. Последовавшие после битвы кадры показывают последствия — разрушенные коридоры, трупы чужих и хищников, а также выживших людей, которые остаются оглушёнными и потрясёнными произошедшим. Важный эмоциональный акцент сделан на эпизоде, где хищник, проявивший уважение к Алеки, как бы признаёт её мужество и ловкость, оставляя знак почёта. Это символическое завершение сюжетной линии о том, что между видами возможен не только конфликт, но и понимание.

Концовка фильма оставляет смешаное чувство: с одной стороны, основная угроза устранена, и пару выживших людей удаётся вывести из зоны катастрофы; с другой — моральные вопросы и последствия глубоки. Замысел режиссёра заключается не только в том, чтобы показать зрелищные бои, но и вынести на поверхность тему использования людей как ресурса и этику войны ради традиции. Фильм не избегает циничности: корпорация и её интересы проявляются в желании исследовать и монетизировать обнаруженное, даже если это приведёт к массовым жертвам. В этом смысле «Чужой против Хищника» рассказывает ещё и о человеческой жадности, которая действует как катализатор трагедии.

С технической стороны фильм предлагает качественную, пусть и спорную, смесь практических эффектов и компьютерной графики. Дизайн чужих сохраняет фирменную эстетическую зловещую органику, а Хищники предстают в знакомом металлическом арсенале и технологической экипировке. Атмосфера льда, стужи и металлической архитектуры создаёт антиутопический фон, где тепло человеческих эмоций контрастирует с хладнокровием охотников и жестокостью чужих. Саундтрек и звуковые эффекты усиливают напряжение, делая сцены преследования и нападения более интенсивными.

Фильм также породил споры среди поклонников обеих франшиз. Критики отмечали, что смешение тонов — от хоррора до боевика — не всегда удалось плавно, а сюжетные решения временами выглядят надуманными. Тем не менее картина привлекла внимание зрителей своим концептом и дала массу моментов, достойных обсуждения: от мотива ритуальной охоты у Хищников до представления королевы чужих в необычной среде. Работа с персонажами, хотя и ориентирована на развлекательный аспект, иногда выстреливает, когда на первый план выходят человеческие мотивации и взаимодействие с инопланетными охотниками.

Если подытожить, «Чужой против Хищника» — это насыщенная, временами жестокая и эффектная история о столкновении двух древних хищнических видов на фоне человеческой любознательности и корпоративных амбиций. Сюжет развивается от археологического открытия до апокалиптической битвы внутри древнего храма, где человеческие персонажи становятся как жертвами, так и случайными участниками чужой традиции. Финальные сцены с победой над королевой и символическим признанием человеческой героини со стороны хищника создают завершённую, пусть и неоднозначную, развязку, оставляя пространство для обсуждения морали и природы охоты. Для тех, кто интересуется пересечением жанров, фильм остаётся важным примером попытки соединить элементы научной фантастики и хоррора в одном, насыщенном визуально и динамично сюжете.

Фильм «Чужой против Хищника» - Создание и за кулисами

Фильм «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator) стал одним из самых заметных кроссоверов в истории жанра научной фантастики и ужасов. Соединение двух культовых франшиз — «Чужой» и «Хищник» — обещало зрелищные столкновения и напряжённую атмосферу, и за этой картинкой стоял сложный творческий и технический процесс. В центре создания фильма был режиссёр и сценарист Пол У. С. Андерсон, студия 20th Century Fox и команда специалистов по спецэффектам, гриму, дизайн-производству и постпродакшену, чья задача заключалась в том, чтобы уважительно отнестись к наследию обеих серий, но при этом предложить собственное видение.

Фильм «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator) стал одним из самых заметных кроссоверов в истории жанра научной фантастики и ужасов. Соединение двух культовых франшиз — «Чужой» и «Хищник» — обещало зрелищные столкновения и напряжённую атмосферу, и за этой картинкой стоял сложный творческий и технический процесс. В центре создания фильма был режиссёр и сценарист Пол У. С. Андерсон, студия 20th Century Fox и команда специалистов по спецэффектам, гриму, дизайн-производству и постпродакшену, чья задача заключалась в том, чтобы уважительно отнестись к наследию обеих серий, но при этом предложить собственное видение.

Происхождение идеи и сценарий прошли через несколько этапов развития. Концепция кроссовера уже существовала в комиксах и набирала популярность у фанатов, поэтому создание полнометражного фильма представлялось логичным шагом. Процесс адаптации требовал балансировки: нужно было сохранить характерные черты классических Чужих Х. Р. Гигера и хищников, созданных студией Стэна Уинстона и другими мастерами, и одновременно выстроить новую мифологию, объясняющую их столкновение. Сценарий подключал элементы археологии, древних ритуалов и корпоративных интриг, связывая происхождение героев с научными открытиями и легендами, что дало фильму атмосферу приключенческого хоррора в экстремальных условиях.

Проект развивался под давлением ожиданий аудитории и требований студии. Для режиссёра это означало необходимость создать блокбастеровое кино с рейтингом, позволяющим показать зрелище максимально широко, но при этом не отступать от тех элементов ужаса и клаустрофобии, которые делают «Чужого» по-настоящему пугающим. На этапе предпродакшна была проделана большая работа по исследованиям и отборам пейзажей, декораций и стиля съёмки. Съёмочные площадки должны были передать холодную и мрачную атмосферу древней ледяной пустыни и скрытых под ней катакомб, сочетая реализм натуры с возможностями студийных декораций.

Одним из ключевых аспектов создания фильма стала работа над дизайном существ. Задача была амбициозной: сохранить узнаваемость чужих и хищников, но адаптировать их для непосредственного столкновения. Команда дизайнеров и мастеров по гриму и костюмам изучала оригинальные работы Х. Р. Гигера и варианты интерпретаций хищника, разработанных в предыдущих фильмах. Решено было опираться на практические эффекты и аниматронику там, где это возможно, чтобы создать физическое присутствие существ на площадке. Практические костюмы, механические головы и элементы аниматроники добавляли сценам тактильности и реализма: актёры взаимодействовали с настоящими объектами, а не только с воображаемыми CGI-противниками. Однако для динамичных боевых сцен и некоторых визуальных трюков CG-эффекты оказались незаменимы, поэтому команда искала оптимальный баланс между живым гримом и цифровой обработкой.

Съёмочный процесс потребовал тесного взаимодействия между руководителями по спецэффектам, каскадёрами и постановщиками боёв. Сочетание размеров существ и ограничений костюмов означало, что многие сцены нужно было репетировать длительно, подгоняя движения актёров и манекенов, чтобы кадры выглядели органично и не теряли напряжения. Боевые сцены между Хищником и Чужим стали результатом тщательной хореографии, где каждая атака и контратаке рассчитывались с учётом особенностей костюмов и декораций. Работа операторов требовала точного выбора перспективы, чтобы передать внушительность монстров и при этом сохранить близость к человеческим персонажам.

Отдельной задачей стала организация грима и костюмов для актёров. Для воплощения образов персонажей, будь то человек в экстремальных условиях или огромный инопланетный хищник, использовались сложные композиции из латекса, силикона и жесткой пластики. Команда гримёров работала в условиях жёстких временных рамок, часто тратя часы на начало смены для подготовки одного костюма. Важным фактором была мобильность актёров в костюмах: от этого зависело качество исполнения сцен и безопасность. Потому параллельно велась работа над облегчением и улучшением подвижности, зачастую с внедрением специально разработанных каркасов и систем вентиляции.

Освещение и художественное оформление декораций сыграли огромную роль в атмосфере фильма. Пирамидальные структуры, коридоры и катакомбы требовали продуманного света для создания ощущения глубины и неизвестности. Тёмные пространства, частично подсвеченные точечными источниками, помогали скрывать конструкционные элементы и выделять формы существ. Постановка света была важной не только для художественного впечатления, но и для работы спецэффектов: правильная сцена подсветки позволяла органично сочетать практические элементы с цифровыми вставками и облегчала работу по композитингу в постпродакшене.

Звук и музыкальное сопровождение добавили фильму эмоциональной насыщенности. Звуковые дизайнеры разрабатывали уникальные тембры для каждого из существ, комбинируя промышленные шумы, записи реальной фауны и синтетические эффекты. Звуки дыхания, шипения и ударов были тщательно подогнаны под визуальные события, что делало бой более напряжённым и кинематографичным. Музыкальная тема стремилась подчеркнуть эпичность столкновения и одновременно сохранить элемент страха и неизвестности, поддерживая зрительское восприятие на протяжении всего фильма.

Постпродакшн стал продолжением борьбы за идеальный баланс визуального реализма и динамики. Монтаж, цветокоррекция, композитинг и финальная обработка звука требовали согласованности между десятками отделов. Некоторые сцены подвергались дополнительной переработке после тестовых показов, в том числе сокращались эпизоды, менялись темпы монтажа и усилия на добавление эффектов. Студия стремилась к коммерчески успешному продукту, поэтому за фильм шла активная маркетинговая кампания, включавшая трейлеры, постеры и рекламные материалы, ориентированные на фанатов обеих франшиз и широкую аудиторию любителей жанра.

Касательно актёрского состава, фильм смешивал относительно известных имён и новых лиц, что помогало создать ощущение реальности и сосредоточенности на ситуации. При этом появление эпизодических отсылок к оригинальным фильмам и включение персонажей со связями в мире «Чужого» и «Хищника» служили своего рода данью уважения к фанатам и способствовали созданию цельной мифологии. Работа актёров в экстремальных сценах, где рядом находятся большие костюмы и механические головы, требовала концентрации и умения действовать с опорой на воображение, когда часть противника добавляется в кадр уже на этапе постпродакшна.

Реакция зрителей и критиков оказалась смешанной. Многие оценили визуальную составляющую, смелость кроссовера и энергию боёв, тогда как часть критиков высказывала претензии к сюжету и глубине персонажей. Тем не менее фильм показал высокие кассовые сборы и доказал коммерческую состоятельность идеи объединения двух культовых вселенных. Для индустрии «Чужой против Хищника» остался интересным кейсом: как соединять разные творческие наследия, сохраняя уважение к оригиналам и при этом предлагая собственную концепцию.

Наследие фильма проявилось в дальнейших попытках расширения межфраншизовых проектов и в ребрендинге подхода к практическим эффектам. Опыт AVP показал, что сочетание качественного грима и CGI может принести убедительный результат, если между подразделениями поддерживается плотная техническая коммуникация. Работа с крупными практическими конструкциями и костюмами осталась важным уроком: физическое присутствие в кадре делает сцены более вовлекающими и помогает актёрам играть убедительнее.

В конечном счёте создание «Чужой против Хищника» — это история о тонкой работе большого творческого механизма. Режиссёрская концепция, дизайн существ, практические и цифровые эффекты, звук, музыка и монтаж объединились, чтобы подарить публике один из наиболее обсуждаемых кроссоверов своего времени. За кулисами фильма кипела кропотливая работа мастеров, чья цель состояла в том, чтобы воплотить сталкивающиеся мифы на экране с максимальной выразительностью, и даже с учётом критики этот проект занял свою нишу в поп-культурной истории, показав, как ретро-эстетика классических монстров может быть адаптирована под современные технические возможности.

Интересные детали съёмочного процесса фильма «Чужой против Хищника»

Съёмочный процесс фильма «Чужой против Хищника» сочетал в себе стремление сохранить дух обеих культовых франшиз и необходимость решать практические задачи большого блокбастера. Режиссёр Пол У. С. Андерсон и команда постановщиков столкнулись с задачей создать правдоподобный мир, где технологии Хищников и биологические ужасы Чужих существуют бок о бок, и при этом уложиться в производственные сроки и бюджет. В результате съёмки отличались вниманием к деталям сценографии, сложной координацией трюков и сочетанием практических эффектов с компьютерной графикой, что дало фильму специфическую атмосферу и визуальный язык.

Съёмочный процесс фильма «Чужой против Хищника» сочетал в себе стремление сохранить дух обеих культовых франшиз и необходимость решать практические задачи большого блокбастера. Режиссёр Пол У. С. Андерсон и команда постановщиков столкнулись с задачей создать правдоподобный мир, где технологии Хищников и биологические ужасы Чужих существуют бок о бок, и при этом уложиться в производственные сроки и бюджет. В результате съёмки отличались вниманием к деталям сценографии, сложной координацией трюков и сочетанием практических эффектов с компьютерной графикой, что дало фильму специфическую атмосферу и визуальный язык.

Одной из ключевых задач продюсеров и художников-постановщиков стало создание центральной декорации — древней ледяной пирамиды, внутри которой разыгрываются основные сцены. Для этого были задействованы большие павильоны в Праге, где строились многоуровневые декорации с коридорами, каменными залами и игровыми аренами для боёв между существами. Полноразмерные декорации позволяли операторам и актёрам работать в реальном пространстве: свет падал естественно, был доступ к настоящей дымовой и световой аппаратуре, и хореография сцен могла учитывать физические ограничения локации. Именно работа с физической средой помогла добиться плотного, клаустрофобного ощущения, которое поддерживает напряжение на экране.

Съёмки проходили в условиях низкой освещённости, что требовало от операторов и осветителей нестандартных решений. Для передачи ледяной атмосферы использовалась холодная цветовая палитра и направленное контровое освещение, подчёркивающее рельеф декораций и силуэты существ. Это не только усиливало тон сцены, но и создавало технические сложности: многие кадры приходилось снимать с узкой глубиной резкости и высокой чувствительностью, что требовало тщательной работы с зернистостью и шумоподавлением на этапе постобработки. Глубокие тёмные коридоры и внезапные всплески яркого света от фонарей и взрывов реализовывались благодаря комбинированию практических световых решений и цифровой коррекции в постпродакшне.

Особое внимание уделялось созданию существ. В духе традиций франшизы, продюсеры стремились использовать как можно больше практических эффектов и костюмов в сочетании с аниматроникой, чтобы сцены с тварями выглядели физически ощутимыми. Часть сцен с Чужими и Хищниками снимали с использованием артистов в костюмах и механических частей, чтобы у зрителя была возможность рассмотреть игру света на материале, текстуру кожи и взаимодействие с окружением. Такие решения требовали длительных подготовок: грим и надевание костюмов могли занимать у актёров и исполнителей по нескольку часов, а для крупных сцен использовались дублирующие команды каскадёров, специализирующихся на работе в тяжёлых костюмах.

Трюковая составляющая проекта была масштабной. Бои между Хищниками и Чужими, а также динамичные сцены с людьми, включали сочетание верёвочных трюков, пиротехники и точной хореографии. Каскадёры работали в плотном взаимодействии с режиссёром и оператором, чтобы каждая крупная схватка выглядела органично и в то же время была безопасной. Для имитации полётов и падений использовались тросы и системы страховки, которые затем устранялись на этапе композитинга. В больших декорациях предусматривались прочные опорные конструкции и специальные эластичные панели для сцепления с костюмами существ, чтобы уменьшить риск повреждения реквизита и травм у исполнителей.

Звук и звуковые эффекты сыграли не менее важную роль, чем визуальные. Создание характерных звуков Хищника — щелчков, шипов и звуковых команд — и агрессивных, шипящих вокализаций Чужого требовало слаженной работы звукоинженеров и фоли-артистов. На съёмочной площадке записывались не все необходимые элементы; многие звуковые слои были созданы позже в студии, где комбинировались различные источники: записи животных, механических устройств, обработанные электронные сигналы. Звукорежиссёры стремились сделать так, чтобы каждая сцена имела насыщенное акустическое сопровождение, усиливая ощущение угрозы и масштабности событий. Это включало не только голоса существ, но и звук шагающей техники, эха в древних залах и специфические звуковые акценты при появлении каждого из видов, что помогало зрителю интуитивно различать угрозы в тёмных кадрах.

Съёмочный график был насыщенным, и многие участники отмечали интенсивность работы. Задействованные актёры — в том числе ветераны обеих франшиз — часто снимались в экстремальных условиях: длительные ночные смены, сцены со спецэффектами и физические нагрузки. Некоторые ключевые роли исполнялись актёрами, которые ранее работали в громких проектах, что добавляло фильму профессионализма в игре и взаимодействиях. Наличие опытных исполнителей позволило сократить число дублей и быстрее переходить к следующей сцене, но при этом каждая сложная постановка требовала тщательной подготовки и репетиций.

Постановочная эффективность была также обеспечена тесным взаимодействием между отделами по спецэффектам и визуальным эффектам. В то время как практические элементы обеспечивали основы взаимодействия и ощущения массы, компьютерная графика дополняла и расширяла возможности: цифровая замена головы Хищника, добавление хвоста Чужого, усиление атак и расширение окружения были выполнены в постпродакшне. Такой гибридный подход позволял сочетать преимущества практических съёмок с гибкостью цифровых правок, когда сцена требовала дополнительных деталей или исправления хореографии. Работы по CGI выполнялись в несколько этапов, начиная с предварительных анимаций для согласования с каскадёрами и заканчивая цветокоррекцией и интеграцией слоёв в финальные кадры.

Ещё одной интересной деталью съёмочного процесса стало внимание к образности и символике, которые режиссёр и художники старались внедрить в визуальный ряд. Элементы декораций, орнамент на стенах пирамиды, расположение артефактов и реликвий Хищников не были случайными; они создавали ощущение глубокой истории и культуры чужих цивилизаций. Это добавляло плотности миру фильма и давало сценаристам и дизайнерам возможность спрятать небольшие отсылки к обеим франшизам, которые внимательные зрители могли заметить. Такие визуальные «пасхалки» усиливали чувство преемственности и уважения к источникам, одновременно предлагая новую интерпретацию мифологии.

Работа с реквизитом и деталями костюмов тоже заслуживает упоминания. Костюмы Хищников содержали множество механических элементов и движущихся частей, которые в реальности управились вручную или с помощью простых механических приводов. Эти элементы требовали постоянного обслуживания и ремонта на площадке. Текстуры кожи Чужих создавались с учётом световых свойств, чтобы при съемке в холодном или влажном окружении поверхность выглядела органично и «мокрой», как в классических эпизодах франшизы. Реквизиторам приходилось балансировать между эстетикой и практичностью, делая костюмы достаточно прочными для динамичных сцен и в то же время детализированными для крупного плана.

Процесс съёмок также включал культурные и организационные нюансы работы на международных локациях. На площадке в Праге работали мультинациональные команды: декораторы и технари из Европы, специалисты по спецэффектам и VFX из различных стран, актёры из США и Европы. Это обогащало процесс разнообразием профессиональных подходов, но одновременно требовало хорошей координации и ясной коммуникации. Производственные менеджеры нередко выступали связующим звеном между артистическим видением режиссёра и практическими возможностями местной технической базы.

Наконец, значимой частью съёмочного процесса стали репетиции и пробные съёмки, которые позволяли заранее отработать сложные сцены. Прогон боёв, тесты с пиротехникой и аэройстройством, пробные кадры с разной расстановкой светильников — всё это помогало минимизировать количество дополнительных съёмок и избежать рисков при основном дубле. Репетиции позволяли понять, как двигаются костюмы, где нужны дополнительные точки страховки для каскадёров, и где стоит усилить эффект света или дыма для нужного эмоционального воздействия.

В совокупности эти элементы — масштабные декорации, сочетание практических и цифровых эффектов, интенсивная трюковая работа, детальная проработка звука и плотная междисциплинарная кооперация — сформировали съёмочный процесс «Чужой против Хищника» как пример сложного современного блокбастера, где творчество художников переплетается с инженерными решениями. Закулисье фильма демонстрирует, что создание убедительного мира фантастики требует не только ярких идей, но и жёсткой дисциплины в реализации, внимательности к техническим деталям и высокой слаженности командной работы. Именно эта комбинация факторов позволила подарить зрителям зрелище, которое сохраняет связь с источниками и предлагает собственное, узнаваемое видение столкновения двух легенд жанра.

Режиссёр и Команда, Награды и Признание фильма «Чужой против Хищника»

Фильм «Чужой против Хищника» («Alien vs. Predator») 2004 года стал заметным событием в истории жанрового кино благодаря объединению двух культовых франшиз и смелому режиссёрскому решению, за которым стоял Пол У. С. Андерсон. Андерсон, уже получивший известность работой над адаптациями и зрелищными экшенами, подошёл к проекту с намерением сохранить основную сущность обеих серий — напряжённую атмосферу «Чужого» и хищнический тактический реализм «Хищника» — и одновременно создать новый, самостоятельный фильм, способный заинтересовать как поклонников оригиналов, так и широкую зрительскую аудиторию. Режиссёрская манера Андерсона, характеризующаяся динамичной камерой, вниманием к визуальным деталям и стремлением к плотному темпу повествования, во многом определила тон картины: мрачный, подзаголовочный и насыщенный спецэффектами мир, где доминируют борьба за выживание и хоррор-эстетика.

Фильм «Чужой против Хищника» («Alien vs. Predator») 2004 года стал заметным событием в истории жанрового кино благодаря объединению двух культовых франшиз и смелому режиссёрскому решению, за которым стоял Пол У. С. Андерсон. Андерсон, уже получивший известность работой над адаптациями и зрелищными экшенами, подошёл к проекту с намерением сохранить основную сущность обеих серий — напряжённую атмосферу «Чужого» и хищнический тактический реализм «Хищника» — и одновременно создать новый, самостоятельный фильм, способный заинтересовать как поклонников оригиналов, так и широкую зрительскую аудиторию. Режиссёрская манера Андерсона, характеризующаяся динамичной камерой, вниманием к визуальным деталям и стремлением к плотному темпу повествования, во многом определила тон картины: мрачный, подзаголовочный и насыщенный спецэффектами мир, где доминируют борьба за выживание и хоррор-эстетика.

Команда, работавшая над фильмом, представляла собой сочетание специалистов по спецэффектам, художников по костюмам и созданию существ, операторов и продюсеров, умеющих работать с крупными франчайзинговыми проектами. Ключевая роль в создании визуальной идентичности принадлежала мастерам практических эффектов и компьютерной графики, которые совместно прорабатывали облик чужих и хищников, их подвижность и способы взаимодействия с окружающей средой. Визуальный дизайн был направлен на интеграцию органических форм чужого и технологического, боевого облика хищника, при этом постановочная задача заключалась в том, чтобы на экране создать ощущение физического присутствия монстров — не только через CGI, но и через грим, костюмы и механические аниматроники. Эта синергия практических и цифровых технологий позволила добиться выразительной тактильности существ, что высоко оценили многие зрители и часть критиков, особенно поклонники жанра, для которых ощущение реализма в монстрах имеет принципиальное значение.

Художественное оформление декораций и операторская работа также сыграли важную роль в восприятии картины. Локация внутри древней пирамиды, послужившая главной сценой противостояния, была продумана так, чтобы создавать ощущение глубины времени и чуждой архитектуры, где каждый коридор и камера становились пространством для опасных встреч. Операторская работа стремилась сохранять баланс между крупными планами, подчеркивающими эмоции персонажей, и широкими, динамичными кадрами, демонстрирующими масштаб и хореографию сражений. Музыкальное сопровождение и саунд-дизайн были направлены на усиление напряжения и зловещей атмосферы, дополняя визуальные образы и подчеркивая моменты внезапности и ужаса.

Актёрский состав фильма задействовал как уже известных в индустрии лиц, так и тех, кто в этот момент набирал популярность. Главная героиня в исполнении Саны Лэтэн получила внимание публики за сочетание решительности и уязвимости, необходимое для роли человека, оказавшегося между двумя хищными видами. Лэнс Хенриксен, сыгравший ключевого персонажа, привнёс в картину харизму и отсылку к классической линии «Чужого», что помогло связать новый проект с наследием франшизы. Химия между актёрами, их взаимодействие с механическими и цифровыми существами, а также умение передавать напряжение в условиях плотного темпа съёмок способствовали созданию искреннего ощущения опасности и выживания.

Продюсерская команда проекта, работавшая в условиях больших финансовых и временных ограничений типичных для коммерческих кроссоверов, сумела обеспечить необходимые ресурсы для масштабной реализации идеи. Коммуникация между режиссёром, продюсерами и департаментами спецэффектов была организована с расчётом на плотный график съёмок и обширную постпродакшн-работу. Это позволило интегрировать сложные визуальные решения в финальную картину и сохранить баланс между практическими сценами и цифровыми вставками, что особенно важно в проектах с участием созданий, требующих разнообразных технических подходов.

Награды и признание фильма оказались смешанными и многогранными. С одной стороны, «Чужой против Хищника» не претендовал на традиционные киноакадемические премии уровня «Оскар» и получил преимущественно жанровые отклики. Критика была в основном связана с сюжетными допущениями и уступками коммерческой структуре блокбастера, однако многие рецензенты и знатоки жанра отмечали заметные достоинства в техническом исполнении: дизайн существ, грим, мастерство постановки сцен сражений и работа звуковой группы. Среди профессионального сообщества фильм нашёл отражение в номинациях и упоминаниях профильных жанровых наград, где ценится именно мастерство в создании хоррора и научной фантастики. Несмотря на отсутствие большого количества престижных трофеев, картина обрела своё признание в среде поклонников и специалистов, занимающихся визуальными эффектами и гримом.

Коммерческое признание проявилось в стабильном интересе зрителей: фильм собрал значительную кассу и стал поводом для обсуждений среди фанатов обеих франшиз, что привело к продолжению идей в других медиапроектах, включая комиксы, игры и последующие фильмы. Для многих поклонников «Чужой» и «Хищника» этот кроссовер стал возможностью увидеть их любимых персонажей в новом контексте, а для индустрии — демонстрацией того, как можно на практике объединять крупные вселенные. На уровне поп-культуры фильм закрепился как предмет обсуждения, источником споров о том, кто в действительности побеждает в таких противостояниях, и как адаптировать сложные мифологии для массового зрителя.

Важной частью признания стала реакция фанатского сообщества, которое, несмотря на критику отдельных решений сценарной части, оценило усилия команды по созданию физически убедимых и визуально впечатляющих существ. Коллекционные издания, фигурки, а также художественные работы, вдохновлённые фильмом, свидетельствуют о том, что творческий подход к дизайну и постановке сцен нашёл свою аудиторию. Наблюдался интерес и со стороны профессионалов по спецэффектам и художников по гриму, которые обсуждали технические решения, применённые в фильме, и делились полученными впечатлениями на конференциях и в профильных изданиях.

Если говорить о долговременном наследии, «Чужой против Хищника» оставил заметный след в истории кроссоверов: он стал примером масштабной попытки объединить два узнаваемых мира, при этом не полностью утратив самобытность ни одной из сторон. Режиссёр и команда смогли создать проект, который, несмотря на спорные моменты, сумел обеспечить интенсивный и визуально насыщенный опыт для зрителя. Этот фильм подтолкнул к дальнейшему развитию франшиз в разных форматах и показал, что коммерческий интерес и творческая амбиция могут найти компромисс, позволяющий получить продукт, обсуждаемый годами после выхода.

Подытоживая, можно сказать, что режиссёр Пол У. С. Андерсон и команда проекта сделали ставку на визуальную составляющую, практические эффекты и насыщенную атмосферу, тем самым обеспечив фильму признание среди тех, кто ценит качественно реализованный хоррор и научную фантастику. Награды и официальные признания были преимущественно в жанровой плоскости и среди профессионалов спецэффектов, тогда как широкая аудитория выразила своё признание через интерес к продолжениям, сопутствующим материалам и устойчивой фанатской базе. «Чужой против Хищника» занимает в современной культуре роль спорного, но однозначно заметного и влиятельного кроссовера, в создании которого режиссёр и команда вложили значительные творческие и технические ресурсы.

Фильм «Чужой против Хищника» - Персонажи и Актёры

Фильм «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator, 2004) стал для многих зрителей первым кроссовером двух культовых франшиз и привлёк внимание не только эффектными сражениями чужих и хищников, но и характерными персонажами, роль которых воплотили актёры разного киноопыта. Этот материал посвящён именно персонажам фильма и актёрам, которые подарили им жизнь, — их образам, мотивам и влиянию на восприятие картины зрителем. В центре повествования — группа людей, оказавшихся в ловушке древней арены под ледяной Антарктикой, где разворачивается борьба на выживание между людьми, инопланетными хищниками и ксеноморфами. Герои и актёры формируют эмоциональную основу фильма «Чужой против Хищника», помогая создать атмосферу напряжённости и человеческой драмы на фоне фантастических баталий.

Фильм «Чужой против Хищника» (Alien vs. Predator, 2004) стал для многих зрителей первым кроссовером двух культовых франшиз и привлёк внимание не только эффектными сражениями чужих и хищников, но и характерными персонажами, роль которых воплотили актёры разного киноопыта. Этот материал посвящён именно персонажам фильма и актёрам, которые подарили им жизнь, — их образам, мотивам и влиянию на восприятие картины зрителем. В центре повествования — группа людей, оказавшихся в ловушке древней арены под ледяной Антарктикой, где разворачивается борьба на выживание между людьми, инопланетными хищниками и ксеноморфами. Герои и актёры формируют эмоциональную основу фильма «Чужой против Хищника», помогая создать атмосферу напряжённости и человеческой драмы на фоне фантастических баталий.

Главная героиня фильма — Alexa «Lex» Woods, роль которой исполнила американская актриса Sanaa Lathan. Персонаж Алексы — это сложное сочетание стойкости, уличной и интеллектуальной смекалки, преодолевшей множество опасностей. Лис (Lex) начинается как сотрудник экспедиции и проводник, но быстро превращается в лидера сопротивления, способного принимать решительные решения в критические моменты. Sanaa Lathan принесла в роль харизму и женскую силу, благодаря чему образ Лекс выглядел естественно и убедительно в условиях катастрофы. Её прежние роли в драматических и романтических картинах придали персонажу эмоциональную глубину; в «Чужом против Хищника» Lathan удалось совместить внутреннюю уязвимость и внешнюю настойчивость, что сделало Лекс одним из запоминающихся персонажей фильма.

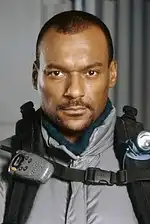

Если Alexa — эмоциональное ядро истории, то Charles Bishop Weyland — персонаж, вокруг которого строится корпоративная и историческая линия. Роль Чарльза Бишопа Уэйланда сыграл ветеран жанра — Lance Henriksen. Для зрителей, знакомых с серией «Чужой», Henriksen известен по роли андроида Бишопа в «Чужих» и «Чужом 3», и в образе Уэйланда он вновь обращается к теме технологий, власти и амбиций человека, стремящегося контролировать неизвестное. Персонаж Уэйланд вносит в фильм элементы корпоративного высокомерия и любопытства, которые запускают цепочку событий в ледяных катакомбах. Henriksen сумел сделать своего героя неоднозначным: с одной стороны, это предприниматель и скептик, с другой — человек, чьи решения ведут к трагическим последствиям. Именно такой баланс между харизмой и опасной слепотой к последствиям подчёркивает конфликт между людьми и инопланетными формами жизни.

Если Alexa — эмоциональное ядро истории, то Charles Bishop Weyland — персонаж, вокруг которого строится корпоративная и историческая линия. Роль Чарльза Бишопа Уэйланда сыграл ветеран жанра — Lance Henriksen. Для зрителей, знакомых с серией «Чужой», Henriksen известен по роли андроида Бишопа в «Чужих» и «Чужом 3», и в образе Уэйланда он вновь обращается к теме технологий, власти и амбиций человека, стремящегося контролировать неизвестное. Персонаж Уэйланд вносит в фильм элементы корпоративного высокомерия и любопытства, которые запускают цепочку событий в ледяных катакомбах. Henriksen сумел сделать своего героя неоднозначным: с одной стороны, это предприниматель и скептик, с другой — человек, чьи решения ведут к трагическим последствиям. Именно такой баланс между харизмой и опасной слепотой к последствиям подчёркивает конфликт между людьми и инопланетными формами жизни.

Итальянский актёр Raoul Bova воплотил на экране образ Sebastian de Rosa, опытного исследователя и охотника, чья связь с древними легендами помогает группе составлять представление о происходящем. Персонаж Себастьяна — это мост между археологическими предположениями и практической необходимостью выживания; он придаёт сюжету нотку романтики первооткрывательства и мужского героизма. Bova, уже знакомый европейской аудитории по различным приключенческим и драматическим ролям, привнёс в картину уверенную физическую составляющую и эстетическое обаяние, которые сделали его героем привлекательным и убедительным компаньоном Алексы в борьбе с неизвестностью.

Итальянский актёр Raoul Bova воплотил на экране образ Sebastian de Rosa, опытного исследователя и охотника, чья связь с древними легендами помогает группе составлять представление о происходящем. Персонаж Себастьяна — это мост между археологическими предположениями и практической необходимостью выживания; он придаёт сюжету нотку романтики первооткрывательства и мужского героизма. Bova, уже знакомый европейской аудитории по различным приключенческим и драматическим ролям, привнёс в картину уверенную физическую составляющую и эстетическое обаяние, которые сделали его героем привлекательным и убедительным компаньоном Алексы в борьбе с неизвестностью.

Роль руководителя экспедиции, человека, на которого возложены ответственность и принятие решений в экстремальной ситуации, исполнил Colin Salmon. Его персонаж — Graeme Miller — представляет прагматичную и профессиональную сторону команды: он торпедирует панические настроения и пытается координировать действия группы в условиях информационного хаоса. Salmon, известный своей карьерой в британском кино и телевидении, придал персонажу стабильность и лидерство, которые оказались важны в диалоге с более эмоциональными и импульсивными членами группы. Его присутствие в фильме усиливает контраст между корпоративным и человеческим, между рациональным подходом и инстинктами выживания.

Роль руководителя экспедиции, человека, на которого возложены ответственность и принятие решений в экстремальной ситуации, исполнил Colin Salmon. Его персонаж — Graeme Miller — представляет прагматичную и профессиональную сторону команды: он торпедирует панические настроения и пытается координировать действия группы в условиях информационного хаоса. Salmon, известный своей карьерой в британском кино и телевидении, придал персонажу стабильность и лидерство, которые оказались важны в диалоге с более эмоциональными и импульсивными членами группы. Его присутствие в фильме усиливает контраст между корпоративным и человеческим, между рациональным подходом и инстинктами выживания.

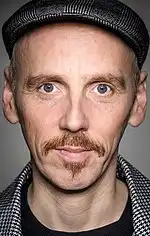

Среди второстепенных, но заметных участников команды — персонажи, сыгранные Ewen Bremner и другими актёрами, чьи роли подчёркивают разнообразие человеческих реакций на экстремальную угрозу. Bremner, получивший известность благодаря «На игле», в этой картине выступает в роли человека, чьи действия и страхи иллюстрируют человеческую сторону конфликта: совершая ошибки и пытаясь исправить их, он помогает зрителю прочувствовать напряжение и неизбежность потерь. Другие второстепенные роли, исполненные профессионалами из Великобритании и Европы, добавляют реализм экспедиции и помогают показать, что в таких обстоятельствах у каждого героя своя мотивация и своя судьба.

Среди второстепенных, но заметных участников команды — персонажи, сыгранные Ewen Bremner и другими актёрами, чьи роли подчёркивают разнообразие человеческих реакций на экстремальную угрозу. Bremner, получивший известность благодаря «На игле», в этой картине выступает в роли человека, чьи действия и страхи иллюстрируют человеческую сторону конфликта: совершая ошибки и пытаясь исправить их, он помогает зрителю прочувствовать напряжение и неизбежность потерь. Другие второстепенные роли, исполненные профессионалами из Великобритании и Европы, добавляют реализм экспедиции и помогают показать, что в таких обстоятельствах у каждого героя своя мотивация и своя судьба.

Неотъемлемая часть «Чужого против Хищника» — сами инопланетные существа, которые в картине выступают не просто как монстры, но как персонажи с собственной культурой и кодексом. Хищники (Predators) изображены как воинственные охотники с чувством чести, и их поведение структурировано и предсказуемо в пределах их собственной морали. Роль хищников в фильме — не просто угроза, но и катализатор развития человеческих персонажей: соперничество, уважение к сильным противникам и правила охоты вынуждают людей принимать неожиданные решения. За исполнение хищников ответственны преимущественно каскадёры и специализированные исполнители в тяжёлых костюмах, чья физическая подготовка и взаимодействие с декорациями создавали впечатляющую, правдоподобную динамику в сценах сражений.

Неотъемлемая часть «Чужого против Хищника» — сами инопланетные существа, которые в картине выступают не просто как монстры, но как персонажи с собственной культурой и кодексом. Хищники (Predators) изображены как воинственные охотники с чувством чести, и их поведение структурировано и предсказуемо в пределах их собственной морали. Роль хищников в фильме — не просто угроза, но и катализатор развития человеческих персонажей: соперничество, уважение к сильным противникам и правила охоты вынуждают людей принимать неожиданные решения. За исполнение хищников ответственны преимущественно каскадёры и специализированные исполнители в тяжёлых костюмах, чья физическая подготовка и взаимодействие с декорациями создавали впечатляющую, правдоподобную динамику в сценах сражений.