Фильм «Хищник» (1987) - Про Что Фильм

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) — это динамичный боевик с элементами научной фантастики и хоррора, в котором элитный отряд наёмников сталкивается с беспощадным невидимым охотником из космоса. Режиссёр Джон Мактирнан собрал мощный актёрский состав во главе с Арнольдом Шварценеггером, и сюжет развивается в условиях дикой, неприветливой тропической природы. Центральная идея картины проста и одновременно глубокая: мастерство и вооружение человека сталкиваются с технологией и инстинктом хищника, заставляя задать вопросы о природе охоты, чести и выживании.

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) — это динамичный боевик с элементами научной фантастики и хоррора, в котором элитный отряд наёмников сталкивается с беспощадным невидимым охотником из космоса. Режиссёр Джон Мактирнан собрал мощный актёрский состав во главе с Арнольдом Шварценеггером, и сюжет развивается в условиях дикой, неприветливой тропической природы. Центральная идея картины проста и одновременно глубокая: мастерство и вооружение человека сталкиваются с технологией и инстинктом хищника, заставляя задать вопросы о природе охоты, чести и выживании.

Сюжет начинается с миссии по спасению заложников на территории джунглей Центральной Америки. Военные и наёмники под командованием капитана Датча — персонажа Арнольда Шварценеггера — выполняют задачу в условиях повышенной опасности и почти ни о чём не подозревают. После выполнения спасательной операции команда сталкивается с фактом, что в джунглях происходит что-то необъяснимое: тела сопровождаются странными трофеями, будто кто-то выбирает лучших противников, а на помощь не реагируют традиционные средства обнаружения. Постепенно группа понимает, что на них полюбовно охотится не человек, а разумное, почти незримое существо, обладающее передовыми технологиями маскировки и вооружения.

По мере развития сюжета герои один за другим становятся жертвами этого охотника. Фильм держит напряжение не столько за счёт кровавых сцен, сколько благодаря атмосфере беспросветной угрозы и игре на контрасте: суровые четырёхчасовые мужчины, закалённые бойцы, оказываются беспомощны перед существом, которое вооружено тепловизионным прицелом и плазменной пушкой, и чей кодекс чести не даёт ему действовать примитивно. Смысловое ядро картины заключается в противостоянии двух типов охоты: человек пытается выполнить миссию, защитить невиновных и выжить, тогда как инопланетный Хищник видит в этом чистую игру, в которой ценностью являются именно сильнейшие соперники.

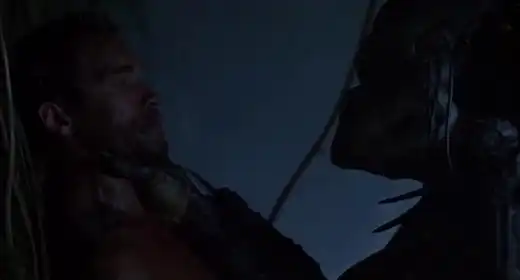

Кульминация фильма — поединок между Датчем и Хищником, который превращается в классическую схему охотник против охотника, где природная смекалка и хитрость человека становятся решающими факторами. Датч использует подручные средства и ловушки, обращается к примитивным приёмам маскировки и тактики засад, чтобы нивелировать технологическое превосходство противника. Этот финал — не просто эффектная сцена битвы, но и символический конфликт: старые, человеческие методы борьбы с новой технологией, где победа даётся ценой невероятных усилий и потерь.

Фильм не ограничивается лишь боевыми сценами. Он поднимает темы маскулинности, ризособытия войны и моральной ответственности. Набор персонажей представляет собой архетипическую команду: лидер, штурмовик, снайпер, шпион и так далее. Их характеры раскрываются через поступки и реакции на нарастающую угрозу, и в этом проявляется киношный интерес к человеческому фактору. Фильм аккуратно вплетает отсылки к реальным военным операциям и опыту, что придаёт повествованию дополнительную правдоподобность и психологическую остроту.

Визуальная составляющая «Хищника» сыграла важнейшую роль в восприятии фильма. Контраст между тёмными, влажными джунглями и технологичностью инопланетного охотника создаёт уникальную атмосферу. Эффекты маскировки, термальное видение и механика плазменного оружия были на тот момент новаторскими приёмами, которые до сих пор выглядят впечатляюще. Дизайн самого Хищника, созданный при участии Стэна Винстона и его команды, стал иконой жанра: массивная фигура с боевой экипировкой, биомеханические элементы и жутковатая маска сделали образ узнаваемым и запоминающимся.

Музыкальное сопровождение подчеркивает напряжение и драматизм происходящего. Саундтрек эффективно работает с динамикой сцен, усиливая как сцены преследования, так и моменты одиночества и страха. Режиссёрская работа Джона Мактирнана отличается экономностью и умением держать темп: фильм не перегружен диалогами, акцент делается на визуальных решениях и напряжённой игре актёров.

Кассовый успех картины и её популярность привели к формированию франшизы: продолжения, кроссоверы с франшизой «Чужой», а также многочисленные комиксы, игры и другие медиа. Но даже без внимания к расширенной вселенной оригинальная лента 1987 года остаётся самостоятельным произведением, оказавшим огромное влияние на жанры боевика и научной фантастики. Она задала стандарты противостояния человека и технологически продвинутого врага и стала источником множества цитат и культурных отсылок. Фразы из фильма, такие как «Если он кровоточит, значит его можно убить» или «Get to the choppa!» в англоязычной версии, прочно вошли в поп-культуру.

Критическое восприятие в момент выхода было смешанным: часть критиков указывала на предсказуемость сценария и клишированность персонажей, другая часть отмечала удачное сочетание жанров и высокий развлекательный потенциал. Со временем «Хищник» укрепил свою репутацию и стал культовой картиной, ценимой за фирменный заход на идею «охоты» как основного конфликта. Для поклонников кино это не просто боевик, а пример грамотного сочетания экспозиции, строя напряжения и запоминающихся визуальных решений.

Постановка сцен насилия в фильме не носит чисто шоковый характер; режиссёр делает ставку на психологическое давление и ощущение неизбежности. Материализм и инструментальность оружия Хищника ставят героям задачи, которые они не могли предвидеть, и выстраивают драматургию вокруг попыток адаптации и сопротивления. В этом смысле картина исследует не только конфликт с внешним врагом, но и внутренние механизмы лидерства и коллективной ответственности.

Наследие «Хищника» проявилось и в фильмах, которые черпали вдохновение в его эстетике: джунглевая среда как арена для технологической угрозы, контраст примитивного и футуристического, акцент на тактике и изобретательности персонажа. Эти элементы повторялись и интерпретировались в сиквелах и фильмах с похожей динамикой. Видеоигры, комиксы и романы расширили мифологию Хищника, добавив новые расы, виды вооружения и социальные аспекты культуры самих охотников. Тем не менее, оригинальная картина остаётся отправной точкой, благодаря которой образ хищника стал узнаваемым глобально.

Для современных зрителей «Хищник» интересен как пример жанрового кино, которое сумело эффективно соединить глубокую тему с развлекательной составляющей. Фильм остаётся актуальным и смотрибелен не только благодаря эффектным сценам и харизматичным актёрам, но и потому, что задаёт универсальные вопросы: что значит быть охотником и кем ты становишься, когда тебе приходится защищать свою жизнь и честь группы? Ответы в фильме неоднозначны, и именно это придаёт ему глубину.

Если суммировать, фильм «Хищник» 1987 года — это не просто экшен о схватке с пришельцем. Это исследование природы охоты, испытание человеческой сообразительности и силы в условиях технологического превосходства врага. Картина сочетает в себе динамичный сюжет, эмоциональное напряжение и визуальные находки, которые сделали её культовой. Для тех, кто интересуется комбинацией боевика и фантастики, а также для поклонников Арнольда Шварценеггера и классического кино девяностых, «Хищник» остаётся обязательным к просмотру.

Главная Идея и Послание Фильма «Хищник»

Фильм «Хищник» (1987) — это не просто динамичный боевик с элементами научной фантастики и хоррора; это кинематографическая притча о природе насилия, о границе между цивилизацией и дионисийским началом, о кодексе воина и о том, что делает человека по-настоящему сильным. Главная идея фильма заключается в том, что истинная сила и выживание зависят не столько от технического превосходства и огневой мощи, сколько от адаптивности, смекалки и уважения к противнику. Картина использует мотивы охоты и охотника, чтобы поставить зрителя перед вопросами чести, гордыни, хищничества и моральной расплаты за насилие.

Фильм «Хищник» (1987) — это не просто динамичный боевик с элементами научной фантастики и хоррора; это кинематографическая притча о природе насилия, о границе между цивилизацией и дионисийским началом, о кодексе воина и о том, что делает человека по-настоящему сильным. Главная идея фильма заключается в том, что истинная сила и выживание зависят не столько от технического превосходства и огневой мощи, сколько от адаптивности, смекалки и уважения к противнику. Картина использует мотивы охоты и охотника, чтобы поставить зрителя перед вопросами чести, гордыни, хищничества и моральной расплаты за насилие.

Фильм начинается как типичная военная операция: элитная группа наёмников и спецназовцев направляется в джунгли Центральной Америки, чтобы спасти заложников и уничтожить партизан. С первых кадров режиссёр вводит идеи милитаризма и агрессии, показывая людей, уверенных в своей технике, силе и безнаказанности. Однако в джунглях эти преимущества оказываются не столь значимыми. Появление инопланетного охотника, обладающего технологией невидимости и теплового видения, переворачивает противостояние: привычные ресурсы человека — броня, автоматическое оружие, тактические планы — здесь становятся средствами, которые противник может превратить в лёгкую добычу. В таком контексте центральная тема — выживание через приспособление — раскрывается максимальным напряжением.

Одним из ключевых смысловых слоёв «Хищника» является сопоставление двух видов охотничьего поведения: человеческого, коллективного и зачастую корыстного, и инопланетного, строгого, ритуализированного. Хищник охотится ради спорта и чести; у него собственный кодекс. Он оставляет свои трофеи, снимает шлем, применяет правила, которые, хотя и жестоки, подчиняются внутренней логике и эстетике. Человеческие персонажи же в большинстве своём представлены как машины уничтожения, привыкшие к насилию без рефлексии. В этом контрасте фильм ставит вопрос: кто в действительности является хищником? Тот, кто убивает ради выгоды и власти, или тот, кто убивает ради испытания своих способностей и соблюдения собственного долга? Ответ не даётся однозначно, но развитие сюжета и финал склоняют баланс в сторону уважения к достойному противнику и понимания ценности личной доблести.

Персонаж Алана «Датча» Шеффера символизирует изменение, трансформацию в условиях экстремальной угрозы. Сначала он — профессионал, использующий опыт и силу команды. По мере того как команда гибнет, Датч теряет опору на привычные инструменты и возвращается к элементарным человеческим навыкам: маскировке, наблюдательности, тишине. Его противостояние с Хищником превращается в древний дуал, где важны не столько флеши огнестрела, сколько хитрость, терпение и интуиция. Эта трансформация подчёркивает одну из центральных мыслей фильма: истинная сила заключается в способности меняться и осваивать природные условия, а не в упрямом следовании цивилизованным привычкам.

Тематика чести и уважения к противнику проявляется особенно ярко в финальных сценах. Когда Датч, покрытый грязью и кровью, побеждает Хищника, мертвый охотник снимает каску и совершает жест — салют. Этот жест интерпретируется как признание достоинства победителя и принятие поражения с достоинством. Таким образом, фильм предлагает сложную моральную картину: даже в жестоком мире насилия возможны нормы и кодексы, которые придают человеческим (или нечеловеческим) действиям смысл. Этот момент становится моральным центром картины, напоминая зрителю о том, что борьба за выживание не обязательно лишает всего морального содержания, и что уважение и признание противника — одна из высших форм человеческой (и не только человеческой) честности.

Кроме философского и морального измерений, «Хищник» — это критика технологического оптимизма и милитаристского самодовольства. В фильме техника и огневая мощь неоднократно оказываются бессильными против существа, у которого есть совершенно иные преимущества. Камеры Хищника, его способность сливаться с окружением и воспринимать мир по тепловому признаку превращают джунгли в враждебную среду для человека, привыкшего опираться на зрение, оружие и стратегию. Это послание о том, что технологическое превосходство ни в коем случае не гарантирует доминирование; может наступить момент, когда навыки, смекалка и умение жить в соответствии с природой окажутся важнее.

Также нельзя игнорировать политический подтекст фильма, связанный с американской военной культурой 1980-х годов и наследием Вьетнама. Отправка хорошо вооружённой команды на чужую землю, где они становятся объектом охоты, служит метафорой обратной реакции на империалистические практики. Джунгли здесь выступают не только как физическая среда, но и как место моральной проверки: те, кто воспринимают конфликт как чисто техническую операцию, оказываются уязвимы. «Хищник» ставит под сомнение идею о том, что сила и оружие решают всё, показывая, что незнакомая территория и незримая угроза способны уравновесить или перевернуть военное превосходство.

Важным элементом идеи фильма является и исследование мужской идентичности. Маскулинность двадцатого века в «Хищнике» показана двояко: с одной стороны, геройская, почти карикатурная образность Арнольда Шварценеггера и его товарищей — это устоявшийся канон боевиков; с другой стороны, фильм рушит этот канон, показывая уязвимость и конечность этих «суперсолдат». Смерть большинства членов команды демонстрирует, что физическая сила и громкие слова не обеспечивают исключения из законов природы. В результате центральное послание становится более зрелым: подлинная мужественность проявляется через адаптацию, смирение перед неизвестным и способность поступать достойно даже в условиях крайней угрозы.

С точки зрения кинематографических средств «Хищник» мастерски использует атмосферу и звуковой дизайн, чтобы усилить основную идею. Молчание джунглей, резкие вспышки теплового видения, металлические звуки аппаратов Хищника и редкие, но чёткие звуки оружия создают ощущение постоянной угрозы и уязвимости. Ритм повествования — сначала быстрый, затем замедляющийся, с упором на выживание и хитрость — помогает зрителю пройти вместе с героями путь от самоуверенности к осознанию хрупкости человеческого положения.

В итоге послание «Хищника» многослойно, но ясно: выживание, честь и человеческое достоинство не зависят исключительно от технической и боевой мощи; они формируются в ситуации, когда человек лишается привычных опор и вынужден вернуться к природным основам существования. Фильм призывает к уважению к противнику как к способу сохранить моральное лицо, одновременно показывая опасность бесконтрольной агрессии и самоуверенности. Эта история о дуальности хищничества — как врождённой черты природы, так и социально сформированного поведения — продолжает резонировать у зрителей, потому что касается самых фундаментальных вопросов: кто мы в условиях угрозы, какими методами мы сохраняем честь и что значит победа.

«Хищник» остаётся важным культурным явлением не только из‑за визуальных эффектов и напряжённого сюжета, но и благодаря тому, что под красивой оболочкой боевика скрывается глубокое размышление о границах цивилизации, цене насилия и символическом значении охоты. Фильм напоминает, что каждая победа несёт с собой ответственность, а истинная сила — в умении признавать достоинство достойного врага и в готовности меняться ради выживания. Именно это послание делает «Хищника» не просто фильмом о монстре, а по-настоящему значимой историей о человеке и его месте в мире, где хищники могут быть не только снаружи, но и внутри нас самих.

Темы и символизм Фильма «Хищник»

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) сочетает в себе элементы боевика, научной фантастики и хоррора, создавая богатую почву для интерпретаций и символических чтений. На поверхности это история о группе элитных наёмников, оказавшихся в джунглях против инопланетного охотника, но глубже лежат вопросы о маскулинности, технологии, колониализме и природе охоты — как буквальной, так и метафорической. Символизм ленты работает на нескольких уровнях: через образ Хищника, через пространство джунглей, через динамику человеческой группы и через визуальные и звуковые приёмы, которые усиливают темы выживания, взгляда и этики войны.

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) сочетает в себе элементы боевика, научной фантастики и хоррора, создавая богатую почву для интерпретаций и символических чтений. На поверхности это история о группе элитных наёмников, оказавшихся в джунглях против инопланетного охотника, но глубже лежат вопросы о маскулинности, технологии, колониализме и природе охоты — как буквальной, так и метафорической. Символизм ленты работает на нескольких уровнях: через образ Хищника, через пространство джунглей, через динамику человеческой группы и через визуальные и звуковые приёмы, которые усиливают темы выживания, взгляда и этики войны.

Центральная тема — соперничество охотника и добычи, при этом фильм неоднозначно распределяет роли и грани между ними. Хищник предстает не просто как монстр, но как внимательный, практикующий «спортивную» охоту разумный субъект с кодексом. Он выбирает добычу достойную, снимает головы, собирает трофеи и проявляет определённое уважение к противникам, которые сражаются. Это заставляет зрителя усомниться, кто в действительности «зверь»: чужой, лишённый жалости зверь, или человек, который в своей жестокости, алчности и склонности к насилию не менее хищен. Такое зеркальное сопоставление раскрывает тему амбивалентной маскулинности: герои-спецназовцы демонстрируют традиционные «мужественные» качества — физическую силу, лидерство, умение убивать — но одновременно показаны как уязвимые и морально неоднозначные фигуры.

Джунгли в фильме выступают не просто локацией, а символическим пространством первобытного испытания и бессознательного. Это место, где цивилизация стирается, где привычные правила действуют слабо, и где человек сталкивается с собственными базовыми инстинктами. Тесно связанная с этой идеей — тема регресса: высокотехнологичные воины оказываются в среде, где их преимущество нивелируется. Джунгли обнажают ролевую игру и показную силу, заставляя героев прибегать к хитрости, интуиции и древнейшей стратегии выживания. В этом смысле фильм перекликается с архаическими мифами об испытаниях героя в дикую местности, но делает это через призму позднеXX века и военного реализма.

Хищник как символ технологии и «наблюдающего» имеет многослойное значение. Его способность становиться невидимым, его термальное зрение, дальнобойное энерговое оружие и маска с различными режимами визуализации ставят его в позицию сверхнаблюдателя. Он видит тепловые следы, отделяя живое от неживого, скрытое от явного, что можно интерпретировать как метафору современных технологий наблюдения: разведки, беспилотников, тепловизоров и спутников. Такие технологии могут одновременно казаться невидимыми для общественности и всевидящими по отношению к жертве. В этом ключе «Хищник» рассматривается как фильм о страхе перед средствами, которые удаляют человеческое присутствие из акта насилия, превращая убийство в технологическое соревнование, где моральная ответственность размывается.

Маска и снятие маски — важные символические акты в фильме. Для Хищника маска — это не просто инструмент для улучшения восприятия, это знак скрытого «я», слой дистанции между существом и окружающим миром. Момент, когда Хищник снимает маску и показывает своё лицо, имеет ритуальное значение: это демонстрация смелости, подтверждение равенства перед боем, акт признания достоинства противника. Сцена с обнажением лица инопланетянина работает как отрицание чистой демонизации — он не просто уродливое чудовище, а воин с внешностью, которая у людей вызывает одновременно страх и уважение. Символизм снятия маски перекликается с человеческими сюжетами про раскрытие истинной природы и страха перед чужим лицом, который не подчиняется привычным категориям.

Трофеи Хищника — человеческие черепа, развешанные в его логове — символизируют колониальный аспект истории охоты. Это напоминает практики сборов трофеев как знак превосходства и экспансии. Когда инопланетянин собирает человеческие черепа, зрителю предлагается мысленная ревизия: кто на самом деле оккупант, кто коллекционер «добычи» и какие моральные основания таких действий? В контексте фильма, где американская команда частично выступает как интервенционная сила в чужой территории, присутствует тонкая критика динамики властвования, где сила и право на насилие используются как подтверждение статуса. Трофеи служат напоминанием о варварской стороне «спорта» и о том, что «цивилизованные» люди могут вести себя ничуть не более гуманно, чем их чудовищные оппоненты.

Взаимоотношения внутри группы персонажей также насыщены символизмом. Лидерство Датча, его методи и сомнения, напряжение с бывшим товарищем Диллоном создают драму доверием и предательства, которая разворачивается на фоне внешней угрозы. Эти внутренние конфликты иллюстрируют тему распада социального порядка под давлением экстремальной ситуации. Группа, поначалу сплочённая профессиональным кодексом и дисциплиной, постепенно распадается, и это демонстрирует, как внешняя угроза выявляет внутренние изъяны. В таком прочтении фильм показывает: настоящая уязвимость группы — не перед лицом чужого монстра, а перед лицом собственных слабостей, амбиций и несовершенства моральных рамок.

Тема честной борьбы и чести в бою проходит красной нитью через отношения Хищника и Датча. В финальной дуэ́ли, когда Датч прибегает к примитивным средствам — к маскировке грязью, к ловушкам и старомодному уму — возникает классическая противопоставленность: технологическая мощь против человеческой хитрости и смекалки. Победа, достигаемая за счёт инновационного примитивизма, символизирует идею, что моральная или интеллектуальная гибкость может превозмочь силу самой передовой технологии. Это также отсылает к романтическому образу „народного героя“, который возвращает человечность против бездушной машины убийства.

Звуковая и визуальная палитра фильма усиливает его символику. Тишина джунглей, нарушенная редкими выстрелами и странными звуками приближающегося Хищника, вызывает чувство неизведанного и угрозы, которая скрыта за маской привычного. Тихие, почти театральные паузы создают пространство для психологического столкновения, где монстр не только физическая угроза, но и проекция страхов. Голосовые эффекты и дизайн костюма Хищника, с его металлическими элементами и «космическими дредами», формируют образ чуждого ритуалиста, чьи технологии одновременно древни и продвинуты, что делает его символичным мостом между первобытным и постиндустриальным.

Политический и культурный контекст 80-х годов придаёт дополнительный слой интерпретации. Период холодной войны, интервенционных операций и растущей веры в силу и технологическое превосходство США делает образ Хищника метафорой внешних угроз и внутреннего сомнения: возможно ли бесконечное технологическое превосходство обеспечить моральную чистоту и безопасность? Кроме того, конфликт в джунглях может читаться как критика практики вмешательства в чужие территории без понимания локального контекста, где «герои» становятся «гостями», легко подвергаемыми ответному насилию.

Фильм также поднимает вопросы экологической осмысленности. Джунгли как живой организм сопротивляются проникновению; природа здесь — не пассивный фон, а активный участник. Хищник в своей роли хранителя баланса напоминает, что опустошение и вторжение встречают сопротивление. Это чтение особенно актуально в эпоху, когда вопросы сохранения экосистем выходят на первый план: «Хищник» показывает, что вмешательство без понимания и уважения к среде имеет свои последствия.

Наконец, символизм «Хищника» работает на уровне метафоры внутреннего страха и самоопределения. Лицо чужого, маска, наблюдение и трофеи — всё это компоненты истории о том, как человек сталкивается с неизвестным и как идентичности формируются через конфликт. Фильм поднимает вопросы о том, кто мы в экстремальной ситуации и какие моральные границы мы готовы переступить ради выживания. В этом смысле «Хищник» становится не только развлекательным экшеном, но и притчей о человеческой природе, отражающей наши страхи перед технологиями, нашими собственными войнами и тем, что в нас самих может оказаться нечеловеческим.

Именно сочетание этих тем — маскулинности и чести, технологии и природы, колониализма и охоты, наблюдения и маскировки — делает «Хищника» устойчивым культурным артефактом. Его символический пласт остаётся плодотворным для анализа: каждый элемент визуального ряда и повествовательного конфликта работает на усиление главной идеи о том, что охота, будь то в джунглях или в геополитике, всегда несёт с собой вопросы этики, идентичности и ответственности. Фильм приглашает не только переживать адреналиновые сцены, но и задуматься о цене, которую платят те, кто охотится, и те, кто становится добычей.

Жанр и стиль фильма «Хищник»

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) занимает особое место в поп-культуре как яркий пример межжанрового кино, где сочетаются элементы боевика, научной фантастики, хоррора и военного триллера. Этот синтез жанров делает картину универсальной и динамичной: в ее основе лежит классическая история «охота», но поданная через призму современных (по меркам 1980-х) технологий и визуальных эффектов. Жанровая смесь обеспечивает насыщенность сюжетной линии и создает уникальную эстетическую панораму — от грубой физической борьбы солдат до тревожного, почти космического присутствия хищника-альенa.

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) занимает особое место в поп-культуре как яркий пример межжанрового кино, где сочетаются элементы боевика, научной фантастики, хоррора и военного триллера. Этот синтез жанров делает картину универсальной и динамичной: в ее основе лежит классическая история «охота», но поданная через призму современных (по меркам 1980-х) технологий и визуальных эффектов. Жанровая смесь обеспечивает насыщенность сюжетной линии и создает уникальную эстетическую панораму — от грубой физической борьбы солдат до тревожного, почти космического присутствия хищника-альенa.

Центральный жанровый каркас — боевик с военной тематикой. Фильм строится вокруг отряда элитных наемников, посланных на секретную операцию в джунгли Центральной Америки. Военная обстановка и мужской коллектив создают базу для динамики персонажей, взаимозависимости и конфликтов, типичных для боевика. Сцены перестрелок, тактических маневров и рукопашных схваток насыщены драмой и физической энергией, что отвечает канонам жанра. При этом режиссер Джон Мактирнан избегает простого следования шаблонам: военная составляющая становится контрастом для вторжения чуждой технологии и инстинкта хищника, что усиливает напряжение и сюжетную неожиданность.

Научная фантастика в «Хищнике» проявляется не через обширные объяснения или футуристические декорации, а через саму природу антагониста — высокотехнологичного охотника с маскировкой, энергоснарядами и тепловизионным прицелом. Этот аспект не доминирует, но становится финансово важным для атмосферы: технологическое превосходство инопланетянина трансформирует обычную охоту в сопоставление двух видов интеллекта и силы, делая конфликт несколько экзистенциальным. Научно-фантастические мотивы работают в фильме не столько как объяснение происхождения угрозы, сколько как средство создания непредсказуемости и ощущения чужеродности.

Хоррорные элементы определяют тон и ритм многих ключевых сцен. Молчание джунглей, резкие вспышки насилия, отсроченная видимость хищника и использование точечных звуковых эффектов формируют атмосферу страха. Режиссура направлена на постепенное нарастание тревоги: от легкого дискомфорта до полного ужаса и паники, когда стереотипы мужского героизма разрушаются под натиском неизвестной силы. Сцены, где персонажи обнаруживают мертвых или искалеченных товарищей, построены с элементами телесного ужаса, типичными для жанра «creature feature»: плоть, кровь и уязвимость человеческого тела становятся мощным визуальным аргументом в конфликте с хищником.

Стиль фильма гармонично сочетает визуальные и звуковые методы, создавая цельную эстетическую манеру. Визуальная составляющая основана на контрасте яркого дневного света и глубоких теней тропических лесов. Камера часто фиксирует пространство с низкой перспективы, усиливая ощущение угрозы над героями. Операторская работа делает упор на замедленные планы, крупные обнаженные раны и физическую экспрессию персонажей; это усиливает воплощение грубой, примитивной мужской силы, противопоставленной технологическому, почти хладнокровному хищнику. Практические эффекты и грим, воссозданные мастером Стэном Винстоном, добавляют реализма и материальности, что особенно важно для хоррора и научной фантастики, где визуальное воплощение монстра решает многое в восприятии зрителя.

Звук и музыкальное сопровождение играют ключевую роль в создании стиля. Музыка Алана Сильвестри подчеркивает напряженные моменты, используя минималистичные мотивы и резкие ударные, которые способствуют нарастанию тревоги. Звуковой дизайн использует контраст тишины и внезапных шумов, что усиливает элементы неожиданности. Особое внимание уделено звукам активации маскировки и тепловизора хищника, что делает его присутствие ощущаемым даже тогда, когда он визуально скрыт. Этот акустический почерк делает фильм легче воспринимаемым как гибрид хоррора и триллера: страх подкрепляется не только зрением, но и слухом.

Нарративный стиль фильма отличается экономией слов и акцентом на действии. Диалоги сдержанные, персонажи больше говорят делами, чем речью, что типично для жанра боевика, но здесь это также усиливает драматическое напряжение: зритель получает минимум объяснений и вынужден заполнять пробелы интуицией и наблюдением. Это решение режиссера делает обнаружение природы хищника и логики его действий более интригующим: зритель находится вместе с героями в ситуации ограниченной информации, что повышает уровень вовлеченности и эмоционального отклика.

Тематика и подтексты расширяют жанровую рамку фильма. «Хищник» можно рассматривать как переформулировку классического мифа о охоте и хищничестве в контексте современной милитаризации. Конфликт между майорским рационализмом и примитивностью звериного инстинкта превращается в притчу о границах человеческой силы и уважении к противнику. Любопытно, что хищник обладает собственной моралью охоты, что придает истории оттенки этики и кодекса чести: он уничтожает лишь достойных соперников и оставляет своеобразную печать уважения. Такая двусмысленность придает фильму философскую глубину, выходящую за рамки простого экшена.

Эстетика мужской братии, брутальности и испытания силы делает «Хищника» своеобразным исследованием мужественности 1980-х. Образ героев — крепких, молчаливых, физически подготовленных мужчин — отсылает к культурным кодам своего времени, но одновременно подвергает их испытанию в лице чуждой силы. Это дает фильму социальный и культурный контекст, который интересен с точки зрения анализа гендерных архетипов и популярной культуры.

Структурно фильм следует арке «перехода от уверенности к уязвимости»: начальная демонстрация профессионализма и товарищества сменяется изоляцией, страхом и выживанием. Такой переход усиливает эффект хоррора и выживания и подчеркивает трагедию каждого потерянного героя. Режиссура использует пространство джунглей как персонажа: природа здесь не просто фон, а актор, который скрывает угрозу и формирует условия охоты. Это придает картине элемент «природно-экзистенциального» триллера, где человек оказывается не хозяином среды, а ее жертвой.

Наследие жанровой и стилевой конвергенции «Хищника» сильно отражается в последующих франшизах и имитациях. Успех фильма показал, что комбинация боевика и хоррора с научно-фантастическими мотивами работает коммерчески и художественно, породив многочисленные сиквелы, кроссоверы и подражания. Влияние видно в видеоиграх, комиксах и современной массовой культуре, где образ маскированного охотника и его визуальные приемы стали иконой.

В заключение, жанр и стиль фильма «Хищник» формируют гармоничную, но напряженную смесь, где боевик служит каркасом для более глубоких хоррорных и научно-фантастических переживаний. Визуальные решения, звуковой дизайн, экономия диалога и практическая работа с гримом и эффектами создают атмосферу, которая продолжает привлекать зрителей и критиков. «Хищник» остался примером того, как межжанровое кино может улучшать каждую из своих компонентов: боевую энергетику, научную загадочность и ужасающую напряженность, объединяя их в цельное кинематографическое произведение.

Фильм «Хищник» - Подробный описание со спойлерами

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) — это культовый гибрид боевика и научно-фантастического ужаса, режиссёром которого стал Джон МакТирнан. В центре сюжета — отряд элитных американских бойцов под командованием майора Алана «Датча» Шефера (Арнольд Шварценеггер), отправившийся в джунгли Центральной Америки на спасательную операцию. То, что начинается как типичная военная миссия, быстро превращается в смертельную охоту: команда сталкивается с незримым, высокотехнологичным существом, которое охотится на людей как на трофеи. Ниже приведено подробное, последовательное описание сюжета с ключевыми спойлерами и анализом финала.

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) — это культовый гибрид боевика и научно-фантастического ужаса, режиссёром которого стал Джон МакТирнан. В центре сюжета — отряд элитных американских бойцов под командованием майора Алана «Датча» Шефера (Арнольд Шварценеггер), отправившийся в джунгли Центральной Америки на спасательную операцию. То, что начинается как типичная военная миссия, быстро превращается в смертельную охоту: команда сталкивается с незримым, высокотехнологичным существом, которое охотится на людей как на трофеи. Ниже приведено подробное, последовательное описание сюжета с ключевыми спойлерами и анализом финала.

Миссия Датча выглядит рутинной: группа опытных бойцов должна проникнуть в горную деревню и освободить заложников. Вместе с Датчем в отряд входят Блейн, Мак, Пончо, Билли и другие — все они знакомы с экстремальными условиями и вооружены современным оружием. С ними неожиданно появляется бывший товарищ Датча, агент Диллона (Карл Уэзерс), чья роль оказывается неоднозначной: он не только поставляет задание, но и сам втягивает команду в ситуацию, где простая спасательная операция сочетается с политическими нюансами и грязными делами в джунглях. После успешной операции по освобождению Датч и его люди обнаруживают, что вокруг происходят странные события: следы, обгоревшие останки и отсутствие разумного объяснения на уровне человеческой конфликтности.

Поначалу отряд принимает эти факты за проявления противника-гuerilla, однако вскоре становится ясно, что в джунглях появился кто-то иной. Этот «кто-то» — инопланетный охотник, использующий передовые технологии и обладающий невероятной физической мощью. Хищник обладает активной маскировкой, делая себя практически невидимым для человеческого глаза; его зрение основано на тепловом спектре, что делает традиционные засады и укрытия бессмысленными. Основное поведение существа — охота ради спорта: оно выбирает сильных и опасных противников, оставляет после себя трофеи в виде черепов и позвоночных, тщательно очищенных от плоти. Именно трофейная природа охоты подчёркивает его отличие от обычного хищника: это не просто убийца, это коллекционер и боец, которому важна достойная добыча.

По мере развития действия хищник методично и жестоко избавляется от членов отряда. Камера фиксирует, как команду поочередно преследуют, ловят в ловушки и уничтожают, причём многие смерти происходят так, что солдаты сначала не понимают, с чем имеют дело. Один из наиболее запоминающихся моментов — гибель Блейна, грозного и самоуверенного бойца с миниганом. Его смерть зрелищна и символична: он оказывается пронзён на высоком столбе и впоследствии лишается головы, которая становится одним из трофеев Хищника. Эта сцена иллюстрирует беспомощность стандартного оружия против существа с технологическим превосходством и придаёт фильму оттенок трагикомического ритуала охоты.

Драма усиливается тем, что между членами отряда и Диллоном возникают конфликты: старые счёты, подозрения и напряжённость лишь усложняют попытки скоординировать сопротивление против невидимого врага. Погибая один за другим, солдаты оставляют Датчу всё меньше помощников и всё больше свидетельств истинной природы противника: трофейные черепа, кульки с костями, следы высокотехнологичных инструментов. Постепенно становится ясно, что Хищник не просто устраняет заложников или врагов, он выбирает тех, кто представляет интерес с точки зрения боя — тех, кто способен дать достойное сопротивление.

Когда отряда почти не остаётся, Датч понимает, что для победы требуется нестандартный подход. Ему удаётся временно вывести из строя часть оборудования Хищника и даже получить доступ к его маске, что открывает зрителю ужасающую, но интересную морфологию существа: это не человек и не земной хищник, а высокоорганизованная раса охотников с собственными кодексами чести. Датч, использовав оставшиеся ресурсы и интуицию бывшего спецназовца, принимает решение вести последнюю контратаку, подготовив несколько примитивных, но эффективных ловушек и экранировав своё тело грязью и маслом, чтобы скрыть тепловой профиль. Именно эта хитрость — покрытие теплового излучения — становится ключом к выравниванию шансов: Хищник, привыкший полагаться на тепловое видение, теряет преимущество, и Датч получает возможность вступить с ним в честный рукопашный бой.

Финальная схватка развивается как классическая дуэль: человек, использующий смекалку и делая ставку на физическую выносливость, против высокотехнологичного охотника. Датч врывается в логово Хищника, разоружает или повреждает часть его снаряжения и заставляет существо снять маску и вступить в ближний бой. Этот момент важен и символичен: открытое лицо Хищника превращает его из «непобедимого невидимого монстра» в существо с плотью и слабостями, а зрителю дают возможность увидеть тоску и стремление охотника к полноценному противостоянию. Датч, используя импровизированное оружие и ловушки, наносит серьёзные травмы Хищнику, однако в кульминации существо, как и подобает искусному охотнику, активирует саморазрушительное устройство, намереваясь уничтожить не только себя, но и своего противника.

Самоподрыв — финальный акт Хищника, выражающий его кодекс и трагедию охоты: если он не может одержать победу в бою, он выбирает гибель, но не поражение. Датч успевает откинуться в последнее мгновение и остаётся жив, но пережив сильнейший взрыв, который уничтожает участок джунглей и завершает эпизод охоты. После взрыва выживший Датч обездвижен, но жив; вместе с одной из местных женщин, Анной (Эльпидия Каррильо), он оказывается единственным оставшимся участником той операции. Последние кадры театральной версии подчеркивают выживание человека, его физический и моральный остаток после столкновения с неведомым.

Особое внимание фанатов и поклонников жанра привлёк альтернативный, расширенный окончательный монтаж фильма, в котором после гибели Хищника камера проникает внутрь его корабля и прокручивает панораму коллекции трофеев. Среди человеческих и животных черепов видно нечто, напоминающее чужеродный, удлинённый череп — намёк на существование другой внеземной жизни и явная отсылка к возможной связи с франшизой «Чужой». Этот визуальный трофей стал источником слухов и впоследствии привёл к официальным кроссоверам в виде комиксов и фильмов. Таким образом, концовка и расширенные сцены не только закрывают сюжетной линии «охоты», но и открывают мир для дальнейших интерпретаций и продолжений.

Важная часть воздействия «Хищника» — это не только хоррор-элементы и экшн, но и тема противостояния человеческой хитрости и инопланетной технологии, тема чести в охоте и осмысление того, что делает бойца достойной целью. Герои фильма постепенно начинают понимать, что Хищник оценивает их не просто как добычу, а как соперников, что делает гибель каждого персонажа чем-то большим, чем просто потерей отряда. Парадоксально, но победа Датча становится одновременно триумфом и напоминанием о хрупкости человеческой жизни перед лицом неизвестного.

Фильм «Хищник» знаменит не только сюжетной канвой, но и визуальной эстетикой: джунгли становятся почти персонажем, в котором укрываются страх и смутные очертания чужого; плотный саундтрек Алана Сильвестри усиливает напряжение; маска и арсенал Хищника задали визуальную иконографию, которая надолго закрепилась в поп-культуре. Заключительная сцена с самоподрывом и выживанием Датча оставляет зрителя с чувством устрашающей пустоты и одновременно с небольшой надеждой: человек выстоял, но плата за это — высока.

Подводя итог: сюжет фильма «Хищник» строится на простой, но мощной идее — элитный солдат против идеально оснащённого инопланетного охотника. Через серии потерь, открытий и финального рукопашного поединка зрителю показывается не только сражение ради выживания, но и философия охоты, кодекс чести чужой расы и пределы человеческой изобретательности. Полный разбор со спойлерами выявляет, что финал фильма оставляет пространство для размышлений и для развития вселенной, а эффектные визуальные решения и образ Хищника сделали картину эталоном жанра, продолжавшим вдохновлять авторов и зрителей на протяжении десятков лет.

Фильм «Хищник» - Создание и за кулисами

Фильм «Хищник» 1987 года превратился в один из культовых образцов жанра «экшн с элементами научной фантастики и хоррора», и за его появлением стояла сложная, многослойная работа большого творческого коллектива. Режиссёр Джон МакТирнан, для которого это был дебют полнометражной режиссуры в таком масштабе, привнёс в картину сочетание динамичной постановки боевых сцен и умелого наращивания напряжения. Продюсер Джоэл Силвер обеспечил коммерческий вектор проекта, ориентированный на зрелище и звёздную мощь главной роли — Арнольда Шварценеггера, чьё участие сразу задало фильму узнаваемый образ и определило ожидания аудитории. Сценаристы Джим и Джон Томас заложили в сценарий базовую идею «охоты» в непроходимых джунглях, добавив архетипические мотивы группы солдат-против-неизведанного, что позволило объединить приключенческую энергетику и элементы тревожного хоррора.

Фильм «Хищник» 1987 года превратился в один из культовых образцов жанра «экшн с элементами научной фантастики и хоррора», и за его появлением стояла сложная, многослойная работа большого творческого коллектива. Режиссёр Джон МакТирнан, для которого это был дебют полнометражной режиссуры в таком масштабе, привнёс в картину сочетание динамичной постановки боевых сцен и умелого наращивания напряжения. Продюсер Джоэл Силвер обеспечил коммерческий вектор проекта, ориентированный на зрелище и звёздную мощь главной роли — Арнольда Шварценеггера, чьё участие сразу задало фильму узнаваемый образ и определило ожидания аудитории. Сценаристы Джим и Джон Томас заложили в сценарий базовую идею «охоты» в непроходимых джунглях, добавив архетипические мотивы группы солдат-против-неизведанного, что позволило объединить приключенческую энергетику и элементы тревожного хоррора.

Работа над визуальной концепцией и созданием самого Чужого — Хищника — стала ключевой задачей съёмочной команды. Над дизайном существа работал легендарный Стэн Уинстон и его студия, уже имевшие опыт создания сложных костюмов и аниматронных образов. Идея Хищника должна была поставить перед художниками противоречивую задачу: существо должно выглядеть убедительно как хищник с другой планеты, при этом не быть карикатурным и не утратить функциональность в живом действии. В основе дизайна лежали элементы, знакомые и чужды одновременно: массивная челюсть с наружными «клапанами», что придало лицу агрессивную «мандибулярную» структуру, космы-дреды, придававшие силуэту узнаваемость, и бронированные сегменты кожи с текстурой, напоминающей рептилию. Визуальные решения тщательно прорабатывались в концепт-артах, макетах и тестовых прототипах, после чего создавались полноценные костюмы и аниматронные головы для кадров крупного плана.

Исполнитель роли Хищника, Кевин Питер Холл, был выбран не только за рост и физические данные, но и за способность передать поведение существа через пластические решения и телодвижения. Работа в костюме оказалась тяжёлой: плотный материал, сложная механика лицевого блока и ограниченная видимость требовали выносливости и точной координации с командой. Для съёмок использовались и несколько вариаций костюма: полноразмерный костюм-«сильный человек» для сцен движения, аниматронная голова и внешние элементы для крупного плана, а также полуавтоматические механизмы для эффекта «мандибул». Комбинация актёра в костюме и механизированных элементов позволяла достичь в кадре живости поведения, когда взгляд Хищника и его нервные подёргивания выглядят органично и пугающе.

Технически фильм стал вызовом из-за места съёмок и выбранной атмосферы. Съёмки проходили в джунглях Мексики, где влажность, жара и плотная растительность создавали как аутентичную среду для истории, так и множество производственных сложностей. Оборудование часто подвергалось поломкам, электропитание и освещение требовали нестандартных решений, а дорога до локаций занимала много времени. Оператор Дон МакАлпайн работал с намерением подчеркнуть контраст между открытой формой группы солдат и скрытным присутствием Хищника, используя свет и тень, чтобы создать ощущение невидимого преследователя. Камера была порой акробатичной: она должна была скользить между причудливой растительностью, фиксировать внезапные вспышки насилия и давать зрителю ощущение присутствия в чаще. Операторская работа вместе с постановкой сцены позволили создать визуальный язык, где шум листвы, лучи пробивающегося света и глухие отблески металла — всё это усиливало напряжение.

Специальные эффекты в «Хищнике» — это комбинация практики и оптики эпохи 1980-х. Для эффекта маскировки существа применялись оптические приёмы и дорожка совмещения кадров, когда фон и передний план обрабатывались слоями, создавая иллюзию частичной прозрачности. Для «тепловизионного» взгляда Хищника команда использовала обработку изображения в пост-продакшене, работая с кадром так, чтобы зритель видел мир глазами охотника: тепловые контрасты позволяли выделять силуэты и одновременно сохранять интригу. Звуковая составляющая — не менее важная часть создания персонажа. Команда звукоинженеров смешивала различные животные звуки, металлические резонансы и электронные обработки, добиваясь от Хищника собственного вокального почерка: шипение, рычание и щёлканья стали отдельным «языком», внушающим страх без использования слов. Музыка Алана Сильвестри добавила эпического масштаба и подчёркивала моменты выживания и борьбы, сменяясь на минималистичные перкуссионные темы в сценах преследования.

Роль актёров-человеческих персонажей также требовала специфической подготовки. Арнольд Шварценеггер и его коллеги по фильму были атлетично подготовлены, и это отразилось в хореографии боёв и слаженности группы. Режиссёр ориентировался на реализм реакций и взаимодействия в экстремальных условиях, что означало множество репетиций с оружием, тренировки тактических приёмов и отработку падений и столкновений. Военные детали экипировки и вооружения были проработаны так, чтобы не только выглядеть брутально, но и логично работать в сюжете: выстрелы, перезарядки, следы от попаданий — всё это усиливало правдоподобие. При этом коллективное взаимодействие актёров создавало ощущение реального товарищества и утраты, что усиливало драматическую составляющую истории о борьбе с непредсказуемым охотником.

Монтаж и пост-продакшн оказались не менее критичными этапами. Интеграция практических эффектов с оптическими приёмами, согласование ритма монтажа с музыкальной партитурой и доведение звуковых эффектов до нужного уровня требовали тщательной работы. Режиссёр и монтажёр выстраивали кадры так, чтобы зритель видел неполную картину происходящего: часто в ключевых моментах камера отводит взгляд, оставляя голос, звук шагов или отблеск света как подсказку о присутствии Хищника. Такой подход создаёт атмосферу невидимой угрозы и удерживает напряжение на протяжении всего фильма. Работу по цветокоррекции и оптическому комбинированию выполняли специалисты, которые в 1980-е работали с физическими пленочными матрицами и оптическими принтерами, поэтому качество конечного результата во многом зависело от мастерства операторов печати и колористов, умело подбирающих контрасты и тональность.

Создание сцен столкновений также требовало тщательного хореографирования и внимания к безопасности. Каскадёры работали в экстремальных условиях: сцены падений, ближнего боя и взаимодействия с аниматрониками были рискованны, особенно при ограниченном пространстве джунглей и плотной растительности. Планы боя строились так, чтобы сохранить жёсткий, реалистичный характер столкновений, но при этом минимизировать реальную опасность для исполнителей. Использование практических трюков, фальшивых кровавых эффектов и надувных конструкций позволяли создать впечатление суровых столкновений, не подвергая актёров ненужному риску.

За кулисами производства существовали и более бытовые сложности: обеспечение жизненно необходимых условий для большой команды, вопрос логистики техники и материалов, проблемы с поставками реквизита и сменами погодных условий. Иногда сцены приходилось перестраивать прямо на площадке, подстраиваясь под неожиданные обстоятельства, что требовало от команды гибкости и скорости принятия решений. МакТирнан при этом использовал небольшую мобильную группу съёмочной техники, что помогало ему сохранять динамику и оперативно перестраивать планы в ответ на изменившиеся условия на локации.

Особое место в закадровой истории занимает отношение к материалу и его адаптация в процессе съёмок. Первоначальный сценарий содержал более тонкие элементы ужаса и неопределённости, но в процессе съёмок и последующего монтажа фильм обрёл ярко выраженную экшн-направленность с психологическими элементами. Режиссёрская команда и продюсеры работали над тем, чтобы балансировать между коммерческой привлекательностью и художественной ценностью, не утрачивая мрачной эстетики и ужаса перед загадочным охотником.

На финальных этапах пост-продакшна внимание уделялось деталям: звуковые эффекты шагов Хищника, его приборов и голосов, шлифовка сцен с аниматроникой и доработка оптических приёмов для маскировки. Именно в этот период в фильме начала окончательно складываться та атмосфера, которая сделала его запоминающимся: сочетание природного окружения, ремесленной работы мастеров спецэффектов, точной актёрской игры и драматургии охоты. Команда монтажёров и звукорежиссёров работала над тем, чтобы каждое появление Хищника сопровождалось узнаваемым звуковым и визуальным почерком, что со временем стало одним из узнаваемых атрибутов франшизы.

Таким образом, «Хищник» родился как результат слаженной работы множества специалистов: режиссёра, продюсеров, художников по костюмам, мастеров аниматроники, операторов, актёров и звукорежиссёров. В фильме нашли отражение и технические возможности своего времени, и мастерство команд, готовых решать нестандартные задачи в сложных условиях. За кулисами создания «Хищника» — истории о лидерстве в творческом происхождении образа, о компромиссах между коммерцией и искусством, о труде, поте и изобретательности, благодаря которым на экран вышел образ, ставший иконой поп-культуры. Именно эта комбинация инженерной смекалки, художественного видения и актёрского воплощения сделала фильм острым, зрелищным и долговечным в памяти зрителей.

Интересные детали съёмочного процесса фильма «Хищник»

Съёмочный процесс «Хищника» — это целая энциклопедия кинематографических хитростей, случайных находок и трудностей, которые превратили проект 1987 года в культовую картину. Сам фильм сочетает в себе элементы боевика, научной фантастики и хоррора, и многие приёмы, использованные на площадке, призваны были усилить ощущение напряжённости и реализма. От изнуряющей жары джунглей до сложнейших практических эффектов: каждая деталь съёмок оставила свой след в истории жанра и в памяти зрителей.

Съёмочный процесс «Хищника» — это целая энциклопедия кинематографических хитростей, случайных находок и трудностей, которые превратили проект 1987 года в культовую картину. Сам фильм сочетает в себе элементы боевика, научной фантастики и хоррора, и многие приёмы, использованные на площадке, призваны были усилить ощущение напряжённости и реализма. От изнуряющей жары джунглей до сложнейших практических эффектов: каждая деталь съёмок оставила свой след в истории жанра и в памяти зрителей.

Работа в джунглях Мексики оказалась серьёзным испытанием для всей команды. Основные внешние съёмки проходили в районе близ Паленке, где влажность и высокие температуры испытывали на прочность и людей, и технику. Камеры, плёнка и световое оборудование нередко давали сбои; объективы покрывались конденсатом, генераторы приходилось прятать от дождя и постоянно очищать. Атмосфера реального тропического леса, с его плотной зеленью, влажностью и звуковым фоном, стала важнейшим инструментом создания саспенса: режиссёр Джон Мактирнан сознательно использовал природные условия, чтобы заставить актёров и зрителей чувствовать себя на пределе. Это ощущение действительности усиливалось тем, что многие сцены снимали в реальном климате, без «сглаживания», что требовало от актёров максимально экономного расходования сил и постоянной концентрации.

Кастинг тоже повлиял на съёмочный процесс: команда набиралась из сильных брутальных персонажей, и режиссёр ставил задачу показать их не как киногероев-неуязвимых, а как реальную группу людей, постепенно сдавливающихся в ловушке охотника. Шейн Блэк, который сам сыграл роль Хокинса, отличался умением придумывать меткие реплики, многие из которых стали крылатыми фразами. Его специфика в качестве сценариста-актёра создавала особую атмосферу на площадке: реплики прорабатывались в тесной взаимосвязи с движением камеры и построением сцен, что увеличивало органику сцен и делало диалоги естественными. Арнольд Шварценеггер, уже звезда, при этом полностью вовлёкся в исполнение трюков и физических сцен, и его работоспособность задавала тон всей команде.

Одной из самых ярких составляющих производственного процесса были практические эффекты, созданные студией Стэна Уинстона. Дизайн Хищника прошёл через множество итераций: в основе образа были сложные механические компоненты, которые позволяли управлять челюстями, мимикой и дредами существа. Костюм, в который приходилось помещать исполнителя роли Хищника, был тяжёлым и плохо вентилировался. Кевин Питер Холл, ростом более двух метров, исполнял роль самой сущности Хищника и часто работал в изнурительных условиях. Внутри костюма было мало места для манёвра, обзор ограничивался узкими прорезями, а при активной съёмке артисту приходилось регулярно останавливаться, чтобы охладиться и отдохнуть. Для различных планов и трюков использовали нескольких исполнителей и каскадёров: для ближних кадров применялись управляемые аниматроники, а для динамичных сцен — люди в костюмах.

Изначально образ Хищника задумывался как почти невидимый охотник, и идея невидимости переработала визуальную стратегию съёмок. Команда придумала термальное видение, которое стало одной из ключевых киношных находок. Технология, применённая при создании этого эффекта, сочетала съёмку через специальные фильтры и последующую колористику в постпродакшне, что позволило показать тепловое поле персонажей и сделать невидимую фигуру видимой для зрителя. Для самой съёмки с «видением Хищника» на площадке устанавливали яркие маркеры и источники света, чтобы операторы смогли сымитировать тёплые и холодные зоны, а потом это изображение было доработано путём цифровой и оптической обработки. Этот приём не только дал зрителям средство «видеть» охотника, но и стал узнаваемым визуальным кодом франшизы.

Звуковое оформление и создание голоса Хищника — отдельная история. Звуковые дизайнеры смешивали записи различных животных и механических звуков, применяли электронную обработку и независимые тоновые наложения, чтобы получить уникальную вокализацию существа. Шипение, щёлканье и рычание получили необычную текстуру за счёт использования исходных материалов, которые были едва узнаваемы в готовом звуковом ряде. Поскольку Хищник почти не говорит человеческими словами, именно звук и движение стали его «речью» в кадре, и команда звуковиков вкладывала в это много экспериментов, записывая в студии нетривиальные источники звука и прокладывая их через разнообразные обработчики.

Каскадёрская работа и трюки требовали съёмочной дисциплины и точной координации. Бои, выстрелы и падения снимали чаще всего реально, с минимальными «компьютерными» подстраховками: использовали отработанные техники, мягкие приземления, скрытые тросы и сложные ракурсы. На площадке уделяли большое внимание компромиссу между экшеном и безопасностью: подчас сцены вынуждали актеров буквально жить в непрерывных репетициях, чтобы каждый элемент движения был отточен и не наносил травмы. Камера и актёры работали очень близко друг к другу, что обеспечивало интенсивное восприятие и высокий ритм сцен.

Особое внимание уделялось подсветке и созданию теней, которые делали джунгли ещё более угнетающими. Операторы сознательно избегали широкого освещения, предпочитая акценты и контраст, чтобы персонажи выглядели будто постоянно окружёнными чем‑то неизвестным. Часто использовались дым и туман, чтобы рассеивать свет и создавать ощущение глубины. Внутренние сцены и ночные планы снимались с применением сильных контровых фонарей и точечных источников, что позволило выделить силуэты и придать сценам кинематографическую графичность.

Постпродакшн кино также был насыщен пересъёмками и реорганизацией материала. После первых монтажных версий некоторые сцены были рефильмованы или доработаны, чтобы усилить логическую стройность сюжета и экстремальность ощущений. Монтажные решения направляли внимание зрителя на личностные конфликты между героями, а не только на внешнее противостояние с Хищником. Музыка Алан Сильвестри умело дополняла визуальный ряд: мотивация сдержанна, но метко акцентирует драматургию и накал борьбы.

На площадке царила атмосфера сосредоточенной профессиональности, но иногда не обходилось и без курьёзов. Так, в процессе кастинга и примерок для роли существа привлекали разных артистов, и один из самых обсуждаемых эпизодов — работа Жан-Клода Ван Дамма на пробах. Он участвовал в тестах по перемещению и игре внутри прототипного костюма, но его акробатические навыки, хотя и впечатляли, оказались слишком «танцевальными» для образа, который требовал медленной и угрожающей пластики. В результате выбор пал в пользу исполнителя, который мог выдерживать темп и габариты, требуемые для реализации задумки Стэна Уинстона и режиссёра.

Технические нюансы съёмок включали продуманную работу с оружием и эффектами попаданий. Для реалистичности пулевые раны и кровавые сцены выполняли практическими способами: использовали пиротехнику, гелиевые наполнители и тщательно маскировали места крепления. Сцена самоуничтожения Хищника поставила перед командой дополнительную задачу: взрыв должен был выглядеть катастрофическим, но при этом не повредить оборудование и людей. Специальная группа пиротехников прорабатывала многослойные заряды и миниатюрные эффектные элементы, которые при взрыве создавали впечатление мощного разрушения, но были рассчитаны на безопасное расстояние для съёмочной группы.

Несмотря на всю сложность процесса, результат стал образом влияния на последующие поколения кинотворцов. Съёмочный процесс «Хищника» — это пример того, как практические эффекты, продуманная постановка и работа с реальной средой способны создать атмосферу, которую нельзя было бы получить только цифровыми методами того времени. Команда показала, что совмещение профессионализма, терпения и творческой импровизации порождает на экране убедительный и живой мир, в котором охота — это не только физическая схватка, но и психологическая игра на выживание.

Именно эти детали съёмочного процесса — постоянная борьба с природой площадки, тщательная работа над образом Хищника, аудиоэксперименты и решительные практические решения — сделали фильм ярким примером синтеза жанрового кинематографа конца 1980‑х годов и оставили богатую наследственность для современной киноиндустрии.

Режиссёр и Команда, Награды и Признание фильма «Хищник»

Фильм «Хищник» (Predator) 1987 года часто называют классикой жанра боевика с элементами научной фантастики и хоррора. В центре его создания стоял молодой, но амбициозный режиссёр Джон МакТирнан, чьё имя впоследствии прочно ассоциировалось с успешными голливудскими экшенами. Под его руководством проект сумел объединить условно несовместимые элементы — суровый джунглевый триллер, героический боевик и пугающую историю космического охотника — в цельное и эффектное киноязыковое решение. Режиссура МакТирнана отличалась сдержанным, напряжённым ритмом повествования, вниманием к визуальным контрастам и умением создавать claustrophobic ощущение опасности даже в открытом пространстве. Именно его подход к построению сцен и работе с актёрами во многом определил узнаваемый тон фильма: жестокий, мужественный и одновременно страшно-метафоричный.

Фильм «Хищник» (Predator) 1987 года часто называют классикой жанра боевика с элементами научной фантастики и хоррора. В центре его создания стоял молодой, но амбициозный режиссёр Джон МакТирнан, чьё имя впоследствии прочно ассоциировалось с успешными голливудскими экшенами. Под его руководством проект сумел объединить условно несовместимые элементы — суровый джунглевый триллер, героический боевик и пугающую историю космического охотника — в цельное и эффектное киноязыковое решение. Режиссура МакТирнана отличалась сдержанным, напряжённым ритмом повествования, вниманием к визуальным контрастам и умением создавать claustrophobic ощущение опасности даже в открытом пространстве. Именно его подход к построению сцен и работе с актёрами во многом определил узнаваемый тон фильма: жестокий, мужественный и одновременно страшно-метафоричный.

Команда, стоящая за созданием «Хищника», включала ряд ключевых фигур, чьи таланты сделали картину знаковой. Продюсерские руки Джоэла Сильвера и Лоренса Гордона обеспечили фильму необходимые ресурсы и коммерческую направленность. Сценарная основа была создана братьями Джимом и Джоном Томасами, которые предложили простую, но эффективно работающую идею: элитный отряд наёмников сталкивается с невидимым, технологически превосходящим охотником. Эту идею усилила визуальная интерпретация команды художников по постановке, специалистов по свету и оператору, сумевшим создать давящую, влажную атмосферу тропического леса. Операторская работа Дональда Макальпайна (Donald McAlpine) принесла фильму мрачную, контрастную картинку, где силуэты и тени играют не меньше роли, чем сама экшн-хореография, позволяя зрителю ощутить постоянное напряжение и непредсказуемость джунглей.

Одним из ключевых факторов успеха «Хищника» стала работа студии Стэна Винстона по созданию существа и практических эффектов. Дизайн и аниматроника Хищника, присутствие огромного костюма и сложных механических элементов привнесли фильму физическое ощущение угрозы, которое было бы невозможно передать только через оптику и CGI, ещё не доминировавшую в то время. Само воплощение чужого охотника, высокий и грозный, с характерной маской и вооружением, стало иконой поп-культуры. За роль самой сущности в костюме отвечал актёр Кевин Питер Холл, чья манера движения и рост добавили образу устрашающей внушительности.

Музыкальное сопровождение, созданное Аланом Сильвестри, стало важным компонентом общей атмосферы фильма. Музыка сочетала военные мотивы и зловещие темы, подчеркивая как героизм людей, так и неизбежную угрозу неизвестного. Звукорежиссура, использование окружного звука и звуковых эффектов для передачи пульсации джунглей и технологических сигналов Хищника усилили зрительское погружение. В этом же направлении сработали монтаж и звуковой дизайн, которые сгущали атмосферу во время столкновений и периодов ожидания, делая переход от тишины к всплеску действий особенно резким и впечатляющим.

Ключевые актёрские работы в «Хищнике» также внесли значительную лепту в признание фильма. Арнольд Шварценеггер в образе Датча продемонстрировал привычную физическую харизму и умение вести группу актёров через напряжённые, физически требовательные сцены. Поддерживающий состав, включавший Карла Уэзерса, Джесси Вентуру, Билла Дьюка, Шона Блэка и других, создал ощущение реального боевого отряда с собственными характерами и конфликтами. Наличие разнообразных типажей, от тех, кто предпочитает открытый бой, до тех, кто проявляет смекалку, усиливало драматическую составляющую и позволяло показать эволюцию персонажей в условиях экстремальной угрозы.

Команда по спецэффектам и постановке трюков привнесла в фильм реалистичность и тактическую правдоподобность. Экшн-сцены, перестрелки, рукопашные столкновения и финальная дуэль с Хищником держали зрителя в напряжении и демонстрировали высокий профессионализм каскадёров и постановщиков боёв. Одновременно творческая группа работала над сохранением баланса между видимой мужественностью героев и уязвимостью перед неведомым противником. Наличие практических эффектов, крови и разрушений делало картину убедительной в жанровом контексте и помогло ей не потеряться среди других боевиков 1980-х.

Награды и признание фильма «Хищник» формировались постепенно. Сразу после релиза картина получила смешанные отзывы критиков, но её комерческий успех и популярность у зрителей сделали «Хищника» заметным явлением. Фильм заработал внушительную кассу для студий того времени, что, в свою очередь, породило интерес к созданию франшизы. Со временем «Хищник» был переосмыслен и переоценен кинокритиками и фанатами жанра. Его влияние стало видимым в последующих лентах, комиксах, видеоиграх и многочисленных кроссоверах, в том числе знаменитых проектах «Чужой против Хищника».

Режиссёрская работа Джона МакТирнана была признана важным вкладом в развитие жанра. Умение строить напряжение и выстраивать киноцеховую машину экшна привело к тому, что позднее он получил предложения для работы над другими крупными проектами. Для многих специалистов «Хищник» стал эталоном того, как сочетать масштабный боевик с элементами научной фантастики и ужаса, сохранив при этом зрелищность и коммерческую притягательность. Команда художников по костюмам, гриму и особенно конструкторов механики получила множество похвал за технические решения и инновации, которые позднее были отмечены на отраслевых мероприятиях.

Хотя «Хищник» не стремился к классическим «оскаровским» номинациям в основных категориях, он нашёл признание в специализированных кругах и жанровых премиях. Фильм получал и номинировался на награды, которые отмечают достижения в области научной фантастики, спецэффектов и музыки, что закономерно отражало сильные стороны картины. Её эстетика и техническое исполнение были отмечены профильными изданиями и фестивалями, а дизайн существа стал предметом обсуждения и изучения среди мастеров визуальных эффектов и грима. Ключевые элементы, такие как костюм Хищника и практические аниматронные решения, до сих пор цитируются как примеры удачной работы по созданию монстра, который ощущается реальным и внушительным.

Признание «Хищника» также проявилось в культурном влиянии и долговечности франшизы. Фильм породил прямые продолжения и ответвления, появлялся в виде комиксов и кроссоверов, вдохновил множество других авторов фильмов и игр. Сам образ Хищника стал поп-культурным символом — фигурки, постеры и упоминания в массовой культуре говорят о том, что фильм оставил заметный след. Критики ретроспективно выделяют картину как один из ключевых проектов 1980-х, который формировал представления о том, каким может быть экшен, сочетающий военную тематику и фантастику. Это признание от профессионалов индустрии и зрителей обеспечило «Хищнику» статус культовой ленты.

Особое место в признании фильма занимает отношение специалистов к техническим решениям. Работа по аниматронике, костюмам и спецэффектам часто изучается в образовательных программах по киноискусству как пример успешного применения практических эффектов для создания образа, который не только пугает, но и вызывает уважение к мастерству исполнителей. Музыкальное сопровождение Алана Сильвестри продолжает упоминаться в подборках лучших саундтреков к фильмам жанра, а отдельные музыкальные темы узнаваемы аудиторией и используются в ретроспективных показах.

Итоговое признание фильма «Хищник» — сочетание коммерческого успеха, уважения профессионалов и неизменной популярности у зрителей. Режиссёр Джон МакТирнан и творческая команда создали картину, которая сумела преодолеть свое первоначальное восприятие как чисто развлекательного боевика и остаться в памяти как важный образец жанра. Награды и номинации, которые получил фильм, а также последующие обсуждения в профессиональной и фанатской среде подтверждают, что «Хищник» имеет прочное место в истории кино как пример удачной синергии режиссуры, актёрской игры, технического мастерства и художественного видения.

Фильм «Хищник» - Персонажи и Актёры

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) стал не только культовым образцом боевика и научной фантастики, но и яркой витриной для сильного актёрского состава, чьи персонажи запомнились зрителям надолго. Центральная команда элитного отряда, отправившаяся в джунгли Центральной Америки, представлена яркими, контрастными характерами, каждый из которых получил свою долю экранного времени и уникальную личностную линию. В этой части статьи мы подробно рассмотрим ключевых персонажей фильма и актёров, подаривших им жизнь, их биографии и вклад в создание атмосферы картины.

Фильм «Хищник» (Predator, 1987) стал не только культовым образцом боевика и научной фантастики, но и яркой витриной для сильного актёрского состава, чьи персонажи запомнились зрителям надолго. Центральная команда элитного отряда, отправившаяся в джунгли Центральной Америки, представлена яркими, контрастными характерами, каждый из которых получил свою долю экранного времени и уникальную личностную линию. В этой части статьи мы подробно рассмотрим ключевых персонажей фильма и актёров, подаривших им жизнь, их биографии и вклад в создание атмосферы картины.

Арнольд Шварценеггер в роли капрала Алана “Датча” Шеффера стал центровым элементом фильма. На тот момент Шварценеггер уже был признанной звездой боевиков после «Конана-варвара» и «Терминатора», и его физическая харизма идеально подходила для роли лидера команды, способного противостоять неизвестной угрозе. Персонаж Датча — это не просто сильный солдат, но и умелый тактик, лидер, обладающий глубоким чувством ответственности за своих людей. Шварценеггер вложил в образ комбинацию брутальной физической мощи и скрытой уязвимости, что позволило зрителю переживать за героев по ходу гибели команды и противоборstva с Хищником. Его диалоги, экономные и меткие, а также знаменитая финальная фраза «If it bleeds, we can kill it» стали ключевыми моментами картины, подчеркнули психологическую устойчивость героя и его переход от уверенного лидера к человеку, который столкнулся с существом иной природы.

Карл Уэзерс в роли Диллона — старого знакомого Датча и представителя ЦРУ — привнёс в картину оттенок политической интриги и личных мотивов. Уэзерс, хорошо знакомый публике по роли Аполло Крида в «Рокки», сыграл персонажа с двойственным характером: с одной стороны — уверенный в себе агент, который пытается сохранить контроль над ситуацией, с другой — человек, чьи мотивы остаются сомнительными до последней трети фильма. Диллон выступает тем связующим звеном между военной операцией и более широкой геополитической игрой, и Уэзерс создал образ, который заставляет зрителя задуматься о лжи и манипуляциях даже в шкуре союзника.

Карл Уэзерс в роли Диллона — старого знакомого Датча и представителя ЦРУ — привнёс в картину оттенок политической интриги и личных мотивов. Уэзерс, хорошо знакомый публике по роли Аполло Крида в «Рокки», сыграл персонажа с двойственным характером: с одной стороны — уверенный в себе агент, который пытается сохранить контроль над ситуацией, с другой — человек, чьи мотивы остаются сомнительными до последней трети фильма. Диллон выступает тем связующим звеном между военной операцией и более широкой геополитической игрой, и Уэзерс создал образ, который заставляет зрителя задуматься о лжи и манипуляциях даже в шкуре союзника.

Джесси Вентура исполнил роль Блейна Купера, стрелка с мощным характером и фирменным миниганом «Чарльстон». Вентура, бывший профессиональный рестлер и полицейский, идеально подошёл на роль грубого, прямолинейного и самоуверенного бойца. Его физическое присутствие на экране и запоминающийся голос сделали Блейна одним из самых узнаваемых персонажей фильма. Вентура привнёс в образ брутальную энергетику, короткие вспышки юмора и эстетику 80-х, которые усиливали динамику сцен с перестрелками и стычками команды.

Джесси Вентура исполнил роль Блейна Купера, стрелка с мощным характером и фирменным миниганом «Чарльстон». Вентура, бывший профессиональный рестлер и полицейский, идеально подошёл на роль грубого, прямолинейного и самоуверенного бойца. Его физическое присутствие на экране и запоминающийся голос сделали Блейна одним из самых узнаваемых персонажей фильма. Вентура привнёс в образ брутальную энергетику, короткие вспышки юмора и эстетику 80-х, которые усиливали динамику сцен с перестрелками и стычками команды.

Со́нни Лэндэм сыграл Билли Сол, индейского следопыта отряда. Образ Билли — это тонкая и чувствительная грань в ансамбле суровых «мужиков»-солдат. Лэндэм дал персонажу собственную линию эмоционального отклика на происходящее, подчеркнув связь героя с природой и его ориентированность на интуицию, что делает трагическую развязку ещё более болезненной. Билли отличается интуитивным пониманием угрозы и уважением к окружению, что делает его роль значимой в контексте противостояния с инопланетным хищником, чьи методы охоты близки к первобытным ритуалам.

Со́нни Лэндэм сыграл Билли Сол, индейского следопыта отряда. Образ Билли — это тонкая и чувствительная грань в ансамбле суровых «мужиков»-солдат. Лэндэм дал персонажу собственную линию эмоционального отклика на происходящее, подчеркнув связь героя с природой и его ориентированность на интуицию, что делает трагическую развязку ещё более болезненной. Билли отличается интуитивным пониманием угрозы и уважением к окружению, что делает его роль значимой в контексте противостояния с инопланетным хищником, чьи методы охоты близки к первобытным ритуалам.

Билл Дьюк исполнил роль Макса, оружейника и второго по значимости бойца в группе. Дьюк, известный своей харизмой и серьёзным актёрским стилем, создал образ профессионала с ясным моральным кодексом. Макс — это спокойный, методичный человек, способный в критический момент проявить решимость и мужество. Дьюк придал персонажу глубину и оттенки размышления о смертности и долге, что усиливало драматическую составляющую сцен столкновения с Хищником.

Билл Дьюк исполнил роль Макса, оружейника и второго по значимости бойца в группе. Дьюк, известный своей харизмой и серьёзным актёрским стилем, создал образ профессионала с ясным моральным кодексом. Макс — это спокойный, методичный человек, способный в критический момент проявить решимость и мужество. Дьюк придал персонажу глубину и оттенки размышления о смертности и долге, что усиливало драматическую составляющую сцен столкновения с Хищником.

Ричард Чавес в роли Пончо добавил в команду элемент человеческого тепла и юмора. Пончо — это один из тех персонажей, чей разговорный стиль и взаимодействие с товарищами делают его близким зрителю. Чавес сыграл Пончо искренне и непринуждённо, а его гибель стала одним из эмоционально тяжёлых моментов фильма, усиливая чувство потерь и опасности, нависшей над командой.

Ричард Чавес в роли Пончо добавил в команду элемент человеческого тепла и юмора. Пончо — это один из тех персонажей, чей разговорный стиль и взаимодействие с товарищами делают его близким зрителю. Чавес сыграл Пончо искренне и непринуждённо, а его гибель стала одним из эмоционально тяжёлых моментов фильма, усиливая чувство потерь и опасности, нависшей над командой.

Шейн Блэк, исполнивший роль Хокинса, привнёс в фильм не только актёрскую работу, но и сценарную составляющую в дальнейшем: после «Хищника» Блэк стал известен как сценарист и режиссёр. Персонаж Хокинс — это технарь, который своим скептицизмом и уязвимостью быстро попадает в смертельную ситуацию. Игровая манера Блэка позволила создать персонажа, который служит контрапунктом к грубой силе остальных членов отряда, и его судьба подчёркивает беспощадность противника.

Шейн Блэк, исполнивший роль Хокинса, привнёс в фильм не только актёрскую работу, но и сценарную составляющую в дальнейшем: после «Хищника» Блэк стал известен как сценарист и режиссёр. Персонаж Хокинс — это технарь, который своим скептицизмом и уязвимостью быстро попадает в смертельную ситуацию. Игровая манера Блэка позволила создать персонажа, который служит контрапунктом к грубой силе остальных членов отряда, и его судьба подчёркивает беспощадность противника.

Эльпидиа Каррильо в роли Анны была локальным персонажем, с которым взаимодействовал Датч и его команда. Анна — молодая женщина, член сопротивления, обладающая собственной историей и мотивацией. Каррильо привнесла в образ человечность и эмоциональную правдоподобность, её персонаж стал напоминанием о том, что конфликт в джунглях затрагивает не только наёмников и военных, но и местное население, которое страдает от последствий столкновения.

Эльпидиа Каррильо в роли Анны была локальным персонажем, с которым взаимодействовал Датч и его команда. Анна — молодая женщина, член сопротивления, обладающая собственной историей и мотивацией. Каррильо привнесла в образ человечность и эмоциональную правдоподобность, её персонаж стал напоминанием о том, что конфликт в джунглях затрагивает не только наёмников и военных, но и местное население, которое страдает от последствий столкновения.

RG Армстронг сыграл генерала Филлипса, чья роль раскрывает военно-политическую сторону сюжета. Персонаж генерала символизирует бюрократическую иерархию и неполное понимание угрозы, с которой столкнулась команда. Армстронг добавил в образ авторитетность и некую отрешённость, подчеркивая контраст между кабинетной политикой и реальной опасностью в джунглях.

RG Армстронг сыграл генерала Филлипса, чья роль раскрывает военно-политическую сторону сюжета. Персонаж генерала символизирует бюрократическую иерархию и неполное понимание угрозы, с которой столкнулась команда. Армстронг добавил в образ авторитетность и некую отрешённость, подчеркивая контраст между кабинетной политикой и реальной опасностью в джунглях.